通販レコード・新着盤

2020年09月11日

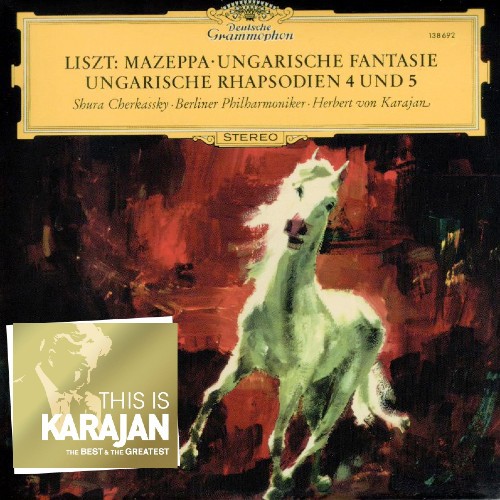

カラヤンが目を閉じて腕を差し出すだけで珠玉の演奏になるわけ 第11盤 リスト 交響詩第6番 「マゼッパ」

ユゴーの「東方詩集」におさめられた長編叙事詩「マゼッパ」からの霊感

この作品の副題が示す、ポーランド国王のヨハン・カジミール宮廷に使えていた武人マゼッパと疾走する荒馬の姿を描写しています。交響詩はロマン派時代に流行った音楽形式の一つで、管弦楽によって演奏される標題音楽のことを指します。「田園交響曲」でベートーヴェンが苗を植えた標題音楽は、フランス音楽界でベルリオーズが育てて、フランツ・リストが定着させます。ロマン派時代になって変質して、文学的、絵画的な内容と結びつけられることが多く、楽曲の形式は全く自由です。

マゼッパのエピソードが伝説となって語り継がれていく間に多くの詩人にインスピレーションを与えたようで、ユゴーの前にはバイロンもこの人物取り上げています。

このマゼッパは、貴族夫人との不義密通の罪がかけられ、裸で馬に括り付けられて荒野に追放されるという刑をうけます。

しかし半死の状態で農民に救われ、やがてウクライナのコサック兵の一員となり、さらには数々の武勲をあげてついにはウクライナの英雄となるのです。

マゼッパのエピソードが伝説となって語り継がれていく間に多くの詩人にインスピレーションを与えたようで、ユゴーの前にはバイロンもこの人物取り上げています。

このマゼッパは、貴族夫人との不義密通の罪がかけられ、裸で馬に括り付けられて荒野に追放されるという刑をうけます。

雷鳴が轟く暗黒の雲が渦巻く中を音高く、風巻き起こし駈けてゆく荒馬、その荒馬に括りつけられたマゼッパを襲う様々な怪物達、マゼッパの血は果てしもなく流れいでて肉もちぎれて落つる。

しかし半死の状態で農民に救われ、やがてウクライナのコサック兵の一員となり、さらには数々の武勲をあげてついにはウクライナの英雄となるのです。

その生命の力強さ、疾走する音楽。リストの交響作品の解釈で、カラヤンの右に出る者はいないだろう。

カラヤンはレコード産業に、新しいビジネス様式も作り出しました。劇場上演には準備と経費がかかります。レコードからの売り上げが、その助けになっていきますが、カラヤンは音楽祭や演奏会のプログラムに合わせて新譜がショーウインドウに並ぶようにします。新しいツアーのリハーサルを録音して、演奏会に間に合うように商品化。演奏会が始まるときにはカラヤンの意思はオーケストラに徹底されているのですから、目を閉じていても、腕を差し出すだけで珠玉の演奏になる。これはレコード会社にも、オーケストラにとっても合理的なシステムでした。

今ではミュージシャンの当たり前になっている、仕組みですが、レコード録音はしたが、演奏会では取り上げなかったが楽曲があります。カラヤンが指揮者として演奏会で取り上げたリストの作品は「ピアノ協奏曲第1番」「ピアノ協奏曲第2番」「交響詩《前奏曲」》」「ハンガリー狂詩曲第2番」「ハンガリー狂詩曲第5番 」の5曲です。 このうち交響詩「前奏曲」、ハンガリー狂詩曲第2番、第5番は録音も残しています。

続きを読む今ではミュージシャンの当たり前になっている、仕組みですが、レコード録音はしたが、演奏会では取り上げなかったが楽曲があります。カラヤンが指揮者として演奏会で取り上げたリストの作品は「ピアノ協奏曲第1番」「ピアノ協奏曲第2番」「交響詩《前奏曲」》」「ハンガリー狂詩曲第2番」「ハンガリー狂詩曲第5番 」の5曲です。 このうち交響詩「前奏曲」、ハンガリー狂詩曲第2番、第5番は録音も残しています。

2020年09月10日

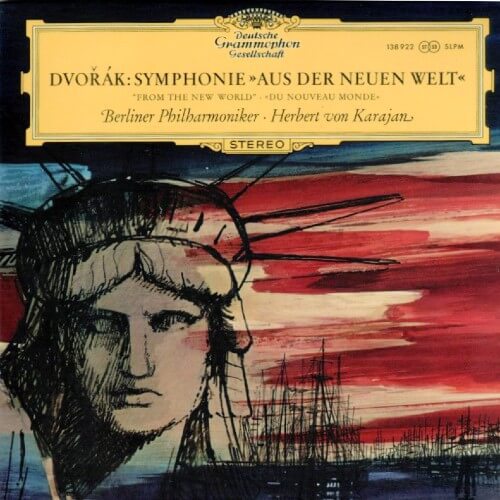

珠玉の名曲をカラヤンの名演で聴く 第10盤 ドヴォルザークの交響曲第5番・新世界より

インディアンたちが結婚の祭典で踊っている様子を描いた詩からの霊感

この作品はその副題が示すように、新世界、つまり当時ヨーロッパから新世界といわれていたアメリカから彼のふるさとであるボヘミアにあてて書かれた「望郷の歌」です。ドヴォルザークが、ニューヨーク国民音楽院院長としてアメリカ滞在中に作曲した作品で、「もしアメリカをみなかったら、こうした交響曲を書くことはできなかっただろう」とのべている。

ニューヨークの国民音楽院は、設立者のサーバー夫人の意志で、人種の差別をおかずに教育をおこなっていた。そのために、ドヴォルザークは、黒人やインディアンとも不自然な感情なしに接触することができ、黒人霊歌をはじめとする各種の音楽を好んで耳にすることにした。ドヴォルザークは、これらの音楽の語法や特徴を、自分の作曲のなかで生かしてみたいと考え、それを追求して、1893年1月10日からスケッチされはじめ、5月24日に書きあげた。そこには、未知の音楽に接したことによる意欲と同時に、故国への郷愁も盛りこまれているといえる。

イングリッシュ・ホルンが美しい主題を歌わせる第2楽章は、プラハのオーケストラにイングリッシュ・ホルンとオーボエの名手がいたからだという。ドヴォルザークの弟子が勝手に『家路』と題をつけて歌曲として売りだした楽譜に由来して、日本では「家路」という歌で親しまれている。

さらに、ドヴォルザークは、この楽章を作曲するにあたって、インディアンの伝説的な英雄を扱ったロングフェロ一の「ハイアワサの歌」の「森の葬式」の部分から霊感を得たと伝えられている。ドヴォルザークがロングフェロ一の「ハイアワサの歌」に興味をもつようになったのは、この曲の作曲よりも30年ほど前に、チュコ語で読んでからだったという。これにもとづくオペラの作曲を試みもしたようで、ニューヨークにきてからごくわずかのスケッチをのこしている。

さて第3楽章は「ハイアワサの歌」のなかの結婚の祭典のところで、インディアンたちが踊っているのを描いた詩からの霊感で作曲した。3部形式をとり、簡潔な動機から次第に主題の形をととのえてゆき、素朴な舞曲ふうのものへと発展する。やがて速度を落して、木管に哀愁味のある新しい旋律も歌わせる。中間部では、やはり木管を主体に新しい旋律を扱わせる。

ニューヨークの国民音楽院は、設立者のサーバー夫人の意志で、人種の差別をおかずに教育をおこなっていた。そのために、ドヴォルザークは、黒人やインディアンとも不自然な感情なしに接触することができ、黒人霊歌をはじめとする各種の音楽を好んで耳にすることにした。ドヴォルザークは、これらの音楽の語法や特徴を、自分の作曲のなかで生かしてみたいと考え、それを追求して、1893年1月10日からスケッチされはじめ、5月24日に書きあげた。そこには、未知の音楽に接したことによる意欲と同時に、故国への郷愁も盛りこまれているといえる。

イングリッシュ・ホルンが美しい主題を歌わせる第2楽章は、プラハのオーケストラにイングリッシュ・ホルンとオーボエの名手がいたからだという。ドヴォルザークの弟子が勝手に『家路』と題をつけて歌曲として売りだした楽譜に由来して、日本では「家路」という歌で親しまれている。

さらに、ドヴォルザークは、この楽章を作曲するにあたって、インディアンの伝説的な英雄を扱ったロングフェロ一の「ハイアワサの歌」の「森の葬式」の部分から霊感を得たと伝えられている。ドヴォルザークがロングフェロ一の「ハイアワサの歌」に興味をもつようになったのは、この曲の作曲よりも30年ほど前に、チュコ語で読んでからだったという。これにもとづくオペラの作曲を試みもしたようで、ニューヨークにきてからごくわずかのスケッチをのこしている。

さて第3楽章は「ハイアワサの歌」のなかの結婚の祭典のところで、インディアンたちが踊っているのを描いた詩からの霊感で作曲した。3部形式をとり、簡潔な動機から次第に主題の形をととのえてゆき、素朴な舞曲ふうのものへと発展する。やがて速度を落して、木管に哀愁味のある新しい旋律も歌わせる。中間部では、やはり木管を主体に新しい旋律を扱わせる。

その生命の力強さ、颯爽としたドヴォルザークが聴かれます。

カラヤンは同曲を5回、正規に録音しています。1940年3月(グラモフォン)、1957年11月(EMI)、1964年3月(グラモフォン)、1977年1月(EMI)、1985年2月(グラモフォン)です。ライブ盤も含めると7種の録音が確認されています。それはベルリン・フィルで1966年4月ライブ、チェコ・フィルで1971年8月ライブで、ベルリン・フィルと録音した2つの録音の間に挟まります。ムジークフェラインザールでの録音。唯一のウィーン・フィル盤であり、百点満点のおすすめならこれしかありませんが、2回目、3回目を聴くのはいつもワクワクします。まだ帝王色が薄い純粋なアプローチに感動させられるEMI録音のベルリン・フィルとの演奏、自信と余裕にあふれ、迫力とノリと、オーケストラの統率力において、その生命の力強さがこちらにはある。最後のウィーン・フィルとの録音は安心して聴くことができる演奏で、クラシック音楽のサウンドに浸るに申し分ありませんが、こと本盤の第4楽章のスピード感はたまりませんでした。颯爽としたドヴォルザークが聴かれます。ぜひ一度聞いていただきたい。

続きを読む