通販レコード・新着盤

2021年10月09日

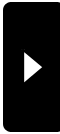

悲愴感に打ちひしがれながらも強く生き抜いていく ― 音楽史上初のタイトル付きソナタを聴き比べる。

初版譜には「大ソナタ 悲愴 Grande Sonate pathétique」と書かれています。当時ピアノ・ソナタにタイトルをつけることはありませんでしたから、初めてのタイトル付きソナタと言えましょう。

ベートーヴェンがウィーンでピアニストとして成功しようと頑張りしすぎて、夏風邪がもとで難聴を患い。作曲家として進み始めた、1798年から1801年まで、ナポレオンが率いるフランス軍がエジプト・シリアへ遠征した。5万の兵が投入されたこの東方遠征には、151名もの民間知識人が同行していました。イギリスのインド航路を遮断すべくの遠征であった。戦果は散々だったけど、エジプト文明の発見という、人類としては大きな収穫を得ています。18世紀当時の調性格論に鑑みると、「悲愴」という言葉は、悲劇的なもの、というよりも情熱に近いのかもしれません、悲愴感に打ちひしがれながらも強く生き抜いていく、というエールが込められています。

自筆譜が紛失しているため、タイトルをベートーヴェン自身がつけたという証拠はないそうですが、初版譜の表紙に印刷されているということは、承認していたのは確かなようです。「ソナタにタイトルをつける」という史上初の試みまでやってのける。この点でも革新的なベートーヴェンです。

2020年10月31日

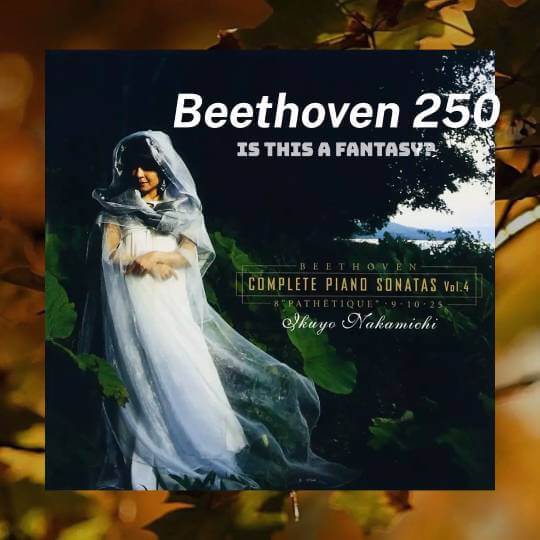

戻ることのない終わり ― 演奏家の人生観を聴き比べているような、そこに楽しさを発見させてくれるソナタだ。

ハ短調のソナタ形式とハ長調の変奏曲という、ベートーヴェンの得意ジャンルで構成された二楽章制のこのピアノソナタは、終わりに近づくにつれて高みへと昇っていき、その様子はまるで「ピアノソナタとの決別」を表現しているかのようです。

2020年10月30日

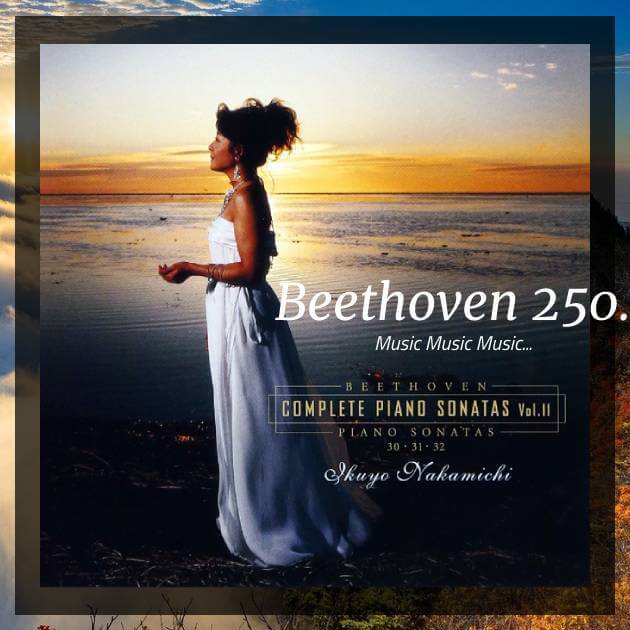

永遠なる母性を表す変イ長調 ― 後期3大ソナタの中で最もメジャーで芸術性と聴きやすさをあわせもったソナタを聴き比べる。

大作『ミサ・ソレムニス』と並行して作曲された後期三大ソナタ(第30番、第31番、第32番)。ベートーヴェンはその長い経験で得たピアノ・ソナタの書法を、自由に、そして思いのままに駆使し、これまで誰も到達することができなかった孤高の境地に踏み入りました。

珍しく誰にも献呈されなかった第31番は、しみじみと美しい第1楽章は優美な旋律と憧れに満ち、スケルツォ風の第2楽章は自由奔放な雰囲気。そしてこのソナタの核ともいえる第3楽章は、アダージョの大きな序奏とフーガで展開されます。この第3楽章はその形式も内容も独創的で斬新。「嘆きの歌」の後に3声の美しいフーガ、そして作曲家自身「疲れ果て、嘆きつつ」と記した嘆きの歌が調性を変えて再び登場、さらに今度は「次第に元気を取り戻しながら」と書かれたフーガが、転回された主題を伴いながらラストまで突き進みます。

変イ長調という調性は、ベートーヴェンにとって永遠なる母性を表す

― 「悲愴ソナタ」の第2楽章、「運命交響曲」の第2楽章、「レオノーレ」を表す ― 特別の思慕の感情の込められていた、無限に例を上げることが出来る調性です。後期三大ピアノソナタの中で最もメジャーな曲で、芸術性と聴きやすさをあわせもった曲です。しかも、コン・アマビリタ(愛をもって)と書かれた、曇りない晴れやかな主題、それに続く連綿たる愛のメロディー。このように美しい旋律で始められ、歌に満ちみちた第1楽章はベートーベンの他の作品にはないでしょう。

優しく包み込むような第1楽章に、当時ヴィーンでもて囃さていた流行歌(「うちの猫には子猫がいた」「私は自堕落、君も自堕落」)を主題にしたちょっと不気味な第2楽章が続きます。

この曲の終楽章は、最後の3曲のピアノソナタの中では最も典型的にフーガを用いたもので、バッハの平均律の影響が、色濃く出ています。ドナルド・フランシス・トーヴィーは「ベートーヴェンの描くあらゆる幻想と同じく、このフーガは世界を飲み込み、超越するものである」と述べた。

ベートーヴェン自身が書き記した「息も次第に絶えて」という指示のある「二重のアリオーソ」、「哀しみの歌」、息が絶えて死んだと思われたところからの、和音連打による復活、逆進行のフーガから主題への回帰、交代に現れる沈鬱な部分とフーガの部分といったかなり斬新な構成で、そして最後は、対位法を離れて一層大きく歓喜を表しながら、徐々に速度と力を上げていき全曲を完結させる高らかなる生命の謳歌は感動的。異名同音的転調や、声楽曲にしか使われなかったレチタティーヴォの指示が使われるなど、ロマン派的な手法がうかがえます。

またしてもシントラーに宛ての手紙によると、ベートーヴェンはこのソナタと次の第32番ハ短調ソナタを、最初はブレンターノ夫人エルケ・ビルケンシュトックに献呈すると書いていたようですが、このソナタはついに誰にも献呈されていません。

ベートーヴェン一流の自虐的当てこすりをそのまま表現したような第2楽章を挟むことで、出版時には楽譜に献辞を掲げず、献呈者なしとしたのではないか。ベートーヴェンの心のうちにあった懐かしくもいとおしい、昔の追憶の第1楽章と、現在置かれている惨めな状態、病気に打ちのめされている自分、そのなかから不屈に立ち上がらんとする彼自身の精神状態を現しているのです。

2020年10月29日

ベートーヴェンの『ゴルトベルク変奏曲』(?) ― ポリフォニーの音楽へ急接近する最後の3つのソナタを聴き比べる

ヴィヴァーチェとアダージォの相違は単に外見上のものであるに過ぎない。全体はあたかも一気に型にいれられて鋳られたもののごとく、 即興的に奏されねばならない。

大ピアニストであったエドヴィン・フィッシャーのベートーヴェンのピアノ・ソナタの講演記録に、そうあったことでか、この作品109の演奏は感傷的に流れる演奏がしばしば行われこととなりました。はたしてこの頃、ベートーヴェンは既に52歳になっています。ベートーヴェンの聴覚はそのころ全く絶望的でした。ベートーヴェンは強音ではしばしば聴くに耐えない雑音がしても意に介しない風であったし、また弱音では、あまりのタッチの弱さに、和音がごっそり抜け落ちてしまって何を演奏しているのか判らなくなってしまって、人々はベートーヴェンの恍惚とした音楽にささげた崇高な顔を見て、胸が痛んだと言われています。

ベートーヴェンの危機の1813年頃から9年の歳月が経っていて、彼の創作にはある落ち着きが現れています。ベートーヴェンの脳裏に、創作の基本とも支柱とも頼りとしたのは過去に聞いたバッハ、 ヘンデル、パレストリーナなど、すなわちポリフォニーの音楽です。ベートーヴェンは、アルブレヒツベルガーからむかしに学んだが習得することのなかったフーガに対する関心が急速に高まって、熱心に探究し始めたのでした。

ベートーヴェンの最後の3つのピアノ・ソナタ、作品109、110、111は、1820年頃から1822年に渡って書かれたようです。

「モチーフをレンガのように組み立てる」という中期のソナタの作曲法を脱却した、柔軟性の高い第1楽章は、神秘的な美しさで聴く人の心をとらえます。序奏はなく、無駄のない形式の中に込められた曲の内容は幻想的で、それまでのベートーヴェンのピアノソナタには見られなかった柔軟性が示されている。第2楽章はは第1楽章から切れ目なく演奏される。

全曲の重心のほとんどは変奏曲の第3楽章に置かれており、変奏曲がこれほどの比重を占めたのはベートーヴェンのピアノソナタでは初めてのことであった。

「心からなる感動を持って、歌に満ちみちて」(Gesangvoll, mit innigster Empfindung)と付記されている美しい主題と変奏曲はベートーヴェンの他の曲にはかってありません。 ゆったりとしたテンポで静かに曲が開始される。3拍子の2拍目に付点音符が置かれることにより、主題にはサラバンドのような性格が与えられている。ようやく諦観にひたれる時期に達したベートーヴェンの精神状態が、遙かなる昔の良き日を思い、敬虔な祈りとなって昇華してゆきます。

最後に次第に弱まりながら主題が原型のまま回想され、静かに曲を閉じる。このように最後に主題がそのまま回想されて終わる変奏曲であるという特徴から、この楽章はバッハの『ゴルトベルク変奏曲』との類似性を指摘されている。

このソナタの完成が1820年の秋であったのか、または1821年になってからであったのかははっきりしていない。1820年9月20日にシュレジンガーに宛てて送られた書簡では、最後の3つのソナタのうち最初の作品の「完成」が近いことが語られている。しかし、ここでの「完成」が意味するところが構想の決定であるのか、送付可能な浄書譜の完成であるのかは不明である。

最近の研究から、これら3つの最後のソナタは、ベートーヴェンの「不滅の恋人」と関連があるというのが通説となりました。

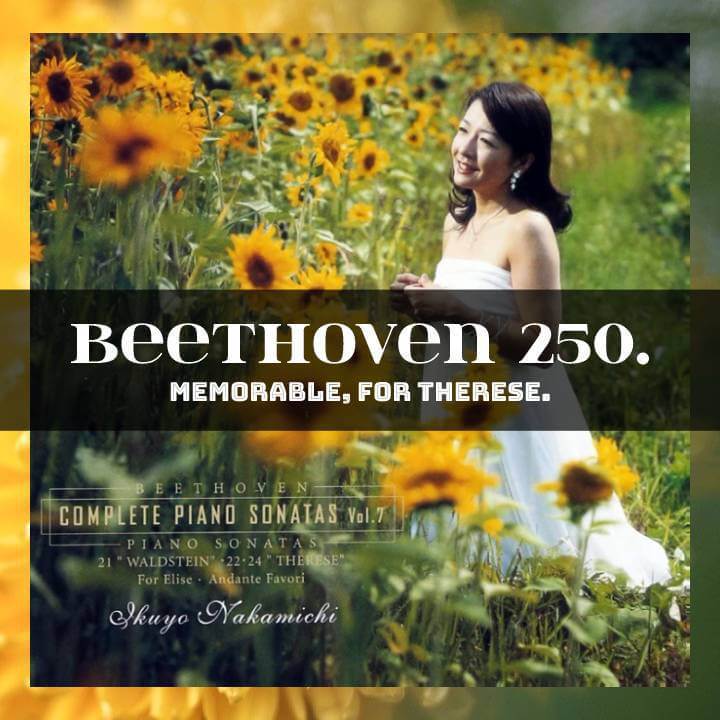

ベートーヴェンが死んだとき、彼の机の秘密の引き出しから3つの遺品が発見されました。ハイリゲンシュタットの遺書と、宛名も日付もない3通の恋文と、テレーゼ・ブルンスヴィックのミニアチュア肖像画です。

ベートーヴェンが作品78の可愛らしいピアノ・ソナタを捧げているテレーゼは、現在ボン市のベートーヴェンの生家に飾られている彼女の等身大の油絵を彼に献呈していました。その油絵の裏には「類まれなる天才ベートーヴェンに」という彼女のサインが記されています。ちなみに彼女は生涯独身でした。

さらに最近になって、ベートーヴェンの13通の恋文が発見されるに及んで、俄然「不滅の恋人」はテレーゼではなくて、彼女の妹、ジョセフィーヌ・ブルンスヴィックではなかったかという疑問が湧き出てきたのです。しかし、これも決定的な結論を得ることが出来ませんでした。

灯台下暗し。ベートーヴェンの身近に居た人、アントニー ・ブレンターノ夫人の存在。作品109をベートーヴェンはその娘マキシミリアーネ・ブレンターノに捧げたのです。

ベートーヴェンが生涯、誰にも迷惑のかからないようにと懸念して、じっと心の奥深く隠していたもの。病弱の夫人の隣室で、彼女を慰めるべくベートーヴェンがピアノを弾いたこと、あの激情の時期から10年も経って、ベートーヴェンは、万感の思いを込めて、それでもささやかな思いを散りばめてなんとも美しい作品を書いたのです。

2020年10月28日

古今のソナタの金字塔にして最高傑作 ― 忠実に再現するためには2種類のピアノをステージに並べないとならない。

ハンマークラヴィーア(Hammerklavier)とはドイツ語でピアノを意味します。

ドイツ語で Grosse Sonate fur des Hammer-Klavierと印刷された初版出版表紙は、フランス語表記の Grande Sonate pour le Piano-Forte と同義で他のソナタでもしばしば見られ、「ハンマークラヴィーア」という表示が最初に使われたのは作品101(第28番)だった。1817年1月9日から同23日までの間にベートーヴェンは出版社のジークムント・アントン・シュタイナー本人(陸軍中将殿)、あるいは番頭頭のトビアス・ハスリンガー(優れた副官殿、あるいは、帝国第二ごろつき野郎殿)宛てに10通の手紙を書いている。作品出版についてさまざまな意見を述べたものだが、再三繰り返される興味深い注文がある。要約すれば「これ以降、全ての我々の作品ではドイツ語によるタイトル表記とし、ピアノフォルテに代わってハンマークラヴィーアと表記すべし。我らが最良の陸将ならびに副官および全関係者は直ちにこの指令を実践に移されたし」というものだ。総司令官からのこの指令が最初に身を結んだのが、1817年2月にエルトマン男爵夫人ドローテア・カタリーナ(1781〜1849)への献辞をつけて初版刊行されたピアノ・ソナタ「イ長調」作品101だ。

このようなドイツ語による呼び名は、それ以前の鍵盤楽器である、ハープシコ-ドやクラヴィコードと区別したいという気持ちを強調したかったためと思われる。そこには、当時一般に使用されていたイタリア語によるピアノフォルテという名称に対して、ベートーヴェンは作品90頃から発想表示をドイツ語で書き始めたりして、いわば国民主義的な考えの現れがそこにあったのではないかとも言えよう。

しかし、今日では「ハンマークラヴィーア・ソナタ」といえば作品106の代名詞のように思われているが、1817年秋に着手されているベートーヴェンの晩年創作期の入り口にありながら、作品106の「変ロ長調ソナタ」、古今のピアノ・ソナタの最高傑作と評される、いわゆる《ハンマークラヴィーア》は、すでにピアノ・ソナタの金字塔を築いている。

ベートーヴェンのピアノ・ソナタ中では最大の長さで、全曲演奏するにはおよそ40分もかかります。高度な演奏技術が必要で、当時演奏できたピアニストはいなかったようです。それでも作曲から約20年後、リストやクララ・シューマンはこの曲をレパートリーにしていたのだそうです。天国からベートーヴェンがそのことに喜んだことは明らかで、彼は将来に於いても〝ベートーヴェンの音楽〟は演奏され、後世の人々が愛好していることに自信を持っていたようです。

2020年10月27日

静かで叙情的な旋律が印象的 ― 初めて「ハンマークラヴィーア」と表記された〝国民主義的な考えの現れ〟を聴き比べる。

初めて「ハンマークラヴィーア」と表記された作品。

今日《ハンマークラヴィーア・ソナタ》という名で親しまれている「ピアノ・ソナタ第29番 変ロ長調」は明日ご紹介しますが、「ハンマークラヴィーア」という表示が最初に使われたのはこの作品101だったようです。今日では「ハンマークラヴィーア・ソナタ」といえば作品106の代名詞のように思われているが、作品101以降のピアノ曲初版譜では「ハンマークラヴィーアのための」という表記が一貫して見られる。

このようなドイツ語による呼び名は、それ以前の鍵盤楽器である、ハープシコ-ドやクラヴィコードと区別したいという気持ちを強調したかったためと思われる。そこには、当時一般に使用されていたイタリア語によるピアノフォルテという名称に対して、ベートーヴェンは作品90頃から発想表示をドイツ語で書き始めたりして、いわば国民主義的な考えの現れがそこにあったのではないかとも言えよう。

1817年1月9日から同23日までの間にベートーヴェンは出版社のジークムント・アントン・シュタイナー本人(陸軍中将殿)、あるいは番頭頭のトビアス・ハスリンガー(優れた副官殿、あるいは、帝国第二ごろつき野郎殿)宛てに10通の手紙を書いている。作品出版についてさまざまな意見を述べたものだが、再三繰り返される興味深い注文がある。

要約すれば「これ以降、全ての我々の作品ではドイツ語によるタイトル表記とし、ピアノフォルテに代わってハンマークラヴィーアと表記すべし。我らが最良の陸将ならびに副官および全関係者は直ちにこの指令を実践に移されたし」というものだ。総司令官からのこの指令が最初に身を結んだのは、1817年2月にエルトマン男爵夫人ドローテア・カタリーナ(1781〜1849)への献辞をつけて初版刊行されたピアノ・ソナタ「イ長調」作品101だ。

2020年10月26日

伯爵の恋愛譚 ― 中期の作品群とは性質を異にする情感が込められた〝ロマンティック・ソナタ期〟を開いたソナタを聴き比べる。

生涯ピアノ・ソナタを書きつづけたベートーヴェンですが、この27番は「ピアノ・ソナタ第26番 変ホ長調《告別・不在・再会》」以来4年ぶりのピアノ・ソナタ。

ライプツィヒの戦いでナポレオン率いるフランス軍が敗退したことにより、ヨーロッパの勢力図は大きく塗り替えられようとしていた。この頃、ベートーヴェンは各地で有力者らに囲まれ、名士としてその名が広く知れ渡るようになる。

一方で、創作活動においては長期的なスランプに陥っていた。戦争に起因する様々な不都合、進行する聴覚の衰え、経済的な苦難、結婚への望みが絶たれたことによる失意により、作曲の筆は遅々として進まなくなっていた。さらにオペラ『フィデリオ』初演の準備にも時間を割かねばならず、これらが相俟ってピアノ・ソナタのジャンルでは『告別ソナタ』以来、4年の歳月が流れていた。

浄書譜には1814年8月16日と書き入れられている。曲はウィーン会議のイギリス代表に『ウェリントンの勝利』への報酬支払いを働きかけてもらったことに対する返礼として、モーリッツ・リヒノフスキー伯爵に献呈された。

この曲はリヒノフスキーの恋愛譚を音化したものだと伝えられている。この曲はアントン・シンドラーによれば、「第1楽章は『理性と感情の戦い』、第2楽章は『恋人との対話』である」と書くべきものだと、ベートーヴェンが語ったのだそうです。

作曲者はこの頃から、発想表記にドイツ語を使用するようになる。並行して楽譜中への強弱や表現に関する書き込みが増加しており、歌謡的といえる長いフレーズが取り入れられていたりと、中期とは違った、後期作品の特徴 ― 自らの目指す音楽をより正確に記述しようという意志が垣間見える。

小節線をまたぐ長いスラーを付して歌謡的旋律を中心に据えた構成はシューベルトにも影響を与えた。第22番に続く全2楽章のピアノ・ソナタであるが、短いながらも高度な作曲技法が盛り込まれている。また、2楽章制ソナタを数多く遺した師のハイドンへの回帰と考えることもできる。

オペラや声楽作品とも関連する充実したものです。出版成立には、経済的な問題が絡んでいました。

ベートーヴェンは年金収入だけでは解決できない経済的苦境を、作品出版によって改善しようと努める。これまで主要作品はほとんどブライトコップフ・ウント・ヘルテル社から出版してきたが、このころから地元ウィーンのアントン・シュタイナー社から主に出版するようになる。2年前に弟カールの経済的困窮を援助するために、シュタイナーから1500グルデンを借りて弟に与えていたのだが、カール自身は返済できず、ベートーヴェンが無償で作品を提供することになったのである。ピアノ・ソナタ作品90、つまり当ソナタを無償で提供し、作品91〜97、113、115〜117、136の計12曲の出版権をシュタイナーに譲渡したのである。楽譜は1815年6月にシュタイナーから刊行された。

譲渡作品の中には交響曲第7番、第8番、ピアノ三重奏曲《大公》、《ウェリントンの勝利》など、近々のベートーヴェンの代表作が含まれていました。シュタイナーはこれらのパート譜やスコアだけでなく、ピアノ連弾や弦楽器だけで演奏できる編曲版も出版。これらの楽譜は作品の普及に大いに貢献し、ベートーヴェンも最終的には大満足だったようです。ベートーヴェン個人の生活を救済したばかりでなく、現代に於いて、いや、ベートーヴェンの死後から他の作曲家の作品以上に音楽を愛好する市民層に親しまれ、後世の作曲家の全てと言ってもいいほどに影響を与え、彼らの音楽の才能を刺激してきた。

2020年10月25日

好きな人に弾いて欲しい〝易しいソナチネ〟 ― 比較的簡単な曲で、入門的に取り組むソナタを聴き比べる。

ここにテレーゼと約束した〝S〟がある。

― しかし、僕は今日は彼女に会えないので、それを君から渡してほしいのだ。みなさんに僕からよろしくと伝えてほしい。僕は彼女たちと一緒にいるときが大変に気分がよいのだ。グライヒェンシュタインはベートーヴェンからの手紙です、と告げた使い走りから手渡された。伝言メモのようなものだったが、1810年4月に書かれたと思われる。この年、ベートーヴェンはテレーゼ・フォン・マルファッティ嬢に恋心を抱いていました。ベートーヴェンの親友であるグライヒェンシュタインは、テレーゼ・フォン・マルファッティの妹と交際していました。彼がきっかけとなってテレーゼと出会うことになったのです。

ここにある「S」とはソナタのことであり、同じころに作曲されたピアノ・ソナタ「嬰ヘ長調」作品78ではない。おそらく前年夏の短期間に作曲していた《易しいソナチネ》と表記されたピアノ・ソナタ「ト長調」作品79であろう。「嬰ヘ長調」には《テレーゼ・ソナタ》の愛称があるが、こちらのテレーゼはテレーゼ・フォン・ブルンスヴィク、つまり、ヨゼフィーネの姉のことである。

ベートーヴェンは「ソナチネ・ファチーレ(易しいソナチネ)」と呼んだ「ト長調」ソナタ ― 第1楽章に手の交差によるパッセージでカッコウの鳴き声がに似たフレーズが繰り返されることから、このソナタは《カッコウ・ソナタ》と呼ばれることがある。メンデルスゾーンによる無言歌集の舟歌を思わせる、ゴンドラの上で二重唱を歌うような主題に始まる第2楽章。「かっこう」のニックネームをもつ第25番は、テレーゼ・フォン・マルファッティのピアノ演奏の技量を想うベートーヴェンの心の内が窺えて、個人的にとても好きな作品です。

ひとつ前の第24番とこのピアノソナタが作曲された1809年は、『運命交響曲』(1808年)、『田園交響曲』(1808年)、『皇帝協奏曲』(1809年)などの大作が生み出されていた時期にあたる。一方、ピアノ曲の分野では小品が量産されており、前作同様この曲も小さな規模にまとめられている。ベートーヴェンは1810年7月21日に楽譜出版社のブライトコプフ・ウント・ヘルテルに宛てて「ト長調のソナタには『やさしいソナタ』もしくは『ソナチネ』と名付けて下さい」と書簡で希望を伝えており、初版譜ではそれに従って「ソナチネ」と題された。その名の示す通り、ベートーヴェンのピアノソナタとしては演奏も容易である。

技術的には易しいように見えますが、じつはそうでもない。全体としては確かに易しい方ですが、その中に、急に、びっくりするように難しい部分が1小節だけとか出てくる。その落とし穴。気まぐれぶりは、少女のようで、また、このソナタを弾くはずの少女が飽きない工夫か。その切り替えが精神的に難しい。気を抜いたら絶対、事故が起こるという危ない作品です。

この1小節に、ベートーヴェンの思いの丈か、ふたりだけのシークレットを開くキーとなっていたのかもしれない。聴き比べるポイントはここにあろう。

2020年10月24日

2020年10月23日

生涯唯一の作曲の弟子へ贈った作品 ― ナポレオンのウィーン侵攻、そしてベートーヴェンはこのジャンルに舞い戻る。