通販レコード・新着盤

2020年03月22日

らしく、、、というのはいい言葉だよ。誰でもその人らしく振る舞えばいいのさ

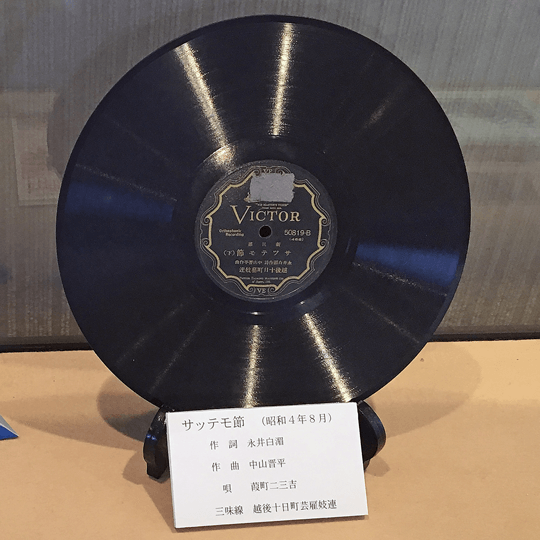

歌謡曲のレコード第1号。27歳の青年は、師である島村抱月から、トルストイ「復活」の劇中でヒロインのカチューシャが歌う、恋の歌の作曲を依頼されます。抱月の注文は「日本の民謡と西洋のメロディーを一緒にしたような唄」だった。紡ぎだした、わずか12小節の短い曲。しかし、その短い旋律の中には、現代のJ-POPの隆盛へのすべてが折り込まれているのでした。“デビュー作”を作曲中の、その胸中には、その後に創っていく数多の曲の萌芽がひらめき、また出会い別れていくべき人々との、喜びと悲しみの予感までもが、巡っていたのではないでしょうか。「カチューシャの唄」には民謡のお囃子からヒントを得た「ララ」という言葉が入っているのである。まだ整備されたレコーディングスタジオは存在せず、日本中を公演中だった松井須磨子が止まっているホテルに録音機材が持ち込まれて、わずか12小節のメロディーは、伴奏もなしに2分半のレコード片面が尽きるまで繰り返し吹き込まれた。「復活」の芝居も劇中歌「カチューシャの唄」も大ヒットし、松井須磨子が付けていた櫛(カチューシャ)も大流行した。公演は日本全国から台湾、朝鮮、満州そしてウラジオストックまで。公演回数444回。この「復活」及び「カチューシャの唄」の大成功により、芸術座は翌年これが発売される頃には、誰もが口ずさんだ調べであり、日本の歌謡曲第一号といわれる大ヒット曲になり、一躍作曲家として名を馳せる。やがて新民謡(創作民謡)では、野口雨情、西条八十、北原白秋等の作詞で多くの曲をつくった。日本語のリズムやイントネーションを大切にしながら西洋音楽を取り入れる作曲方法で、劇中歌、童謡、新民謡、流行歌と、幅広いジャンルの新時代を切り拓いた。苦心したのは民謡や民謡調の歌のはやし言葉だった。楽器なしで作曲したようで、仕事場は文人並の書斎だった。

Posted by analogsound at 23:51

Comments(0)

Comments(0)