通販レコード・新着盤

2020年05月15日

The Song Of The Earth ― 今もって歴史的名演のポジションを失っていない奇跡の録音

声をエロティックなものとすることは、性的な差異としての役割とはほとんど関係がない。実際、もっともエロティックだと考えられる声、つまり聴く者がこれ以上ないほど魅了されてしまう声は、男性のものであろうと女性のものであろうと、性を超越していると言われるであろう声なのだ。つまり女性であれば低い声(キャスリーン・フェリアやマレーネ・ディートリッヒ)、男性であれば高い声(カストラートやテノール歌手)となる。― ミッシェル・ポワザ:「オペラ、あるいは天使の歌声」

ブルーノ・ワルターはアメリカに亡命し、新大陸でもマーラー普及に努めますが、欧州の終戦直後にニューヨーク・フィルと録音した「第4」は、ワルター初のアメリカでのマーラー正規録音であり、纏綿たる情緒と現代的でシャープな奏法が混在するユニークな演奏でした。

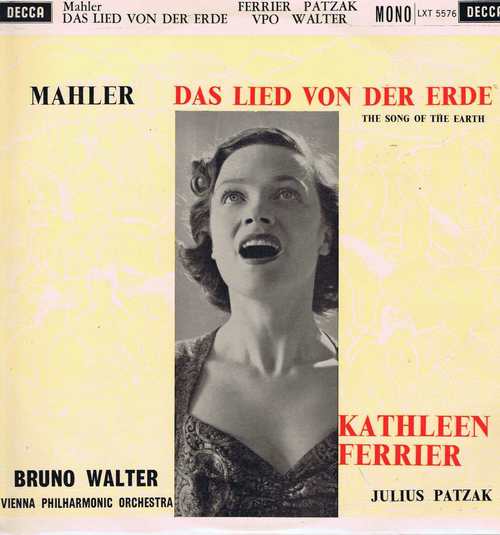

マーラー「大地の歌」は、マーラーの弟子、ブルーノ・ワルターによって初演され、初の全曲録音も行われた。ワルターは1952年5月、ウィーン・フィル、フェリアー、パツァークの顔合わせでこの曲を英デッカに録音しましたが、これは発売以来、この曲の決定盤、ワルターの最高傑作として変わらぬ人気を誇っています。

9番目に作曲した交響曲を“Das Lied von Der Erde”となづけたマーラー。そして6つの楽章すべてに声を導入し、そしてその歌詞は唐詩に基づいている。不思議な魅力に溢れた音楽ができあがって、何の不思議もない。

マーラーは、李白を4つの楽章で取り上げている。李白のことが、気に入ったのだろうか?けれども原詩と、それからマーラーが曲を作るに際して取り上げたドイツ語の詩は、だいぶ違うように思われる。他に採用された詩人は、銭起、孟浩然、王維であるとされている。

例えば第1曲で取り上げられているのは、その李白の「悲歌行」と言う詩である。李白らしく、型式に囚われない小気味の良い短い詩である。例によって、酒が登場するのも李白らしい。この原詩では酒を呑みながら、「天下無人知我心」(この世に私の心を知る者はない)という部分があるのだが、李白に相応しい。だがマーラーが採用したハンス・ベートゲ(Hans Bethge, 1876-1946)によるドイツ語の訳詞では、李白のみならずマーラーも好みそうな詩句だと思うのだが、残念ながら訳出されていない。更に「死生一度人皆有」(どの人にも一度ずつ死と生がある)と言う句は、「生は暗く、死もまた暗い」の元となっているのだろうし、マーラー好みの詩句だろうけれど、李白の詩にはこれほどの厭世観は示されていないように思う。

しかし中国語と漢字を共有する日本語と違って、たった30文字程度しかないドイツ語に100年以上前に李白らの詩を訳出するのは大変な作業であり、当時の李白の心境を把握するのは更に難業だったろうと容易に想像できる。

ワルターがフェリアーと「大地の歌」の〈告別〉をピアノ・リハーサルしている時、フェリアーが作品の素晴らしさに感動し、泣き出したという。

1952年の録音なのですが、音質は想像以上にすばらしく、生々しいとさえ思えるほどのクオリティをもっています。キャスリーン・フェリアーの歌唱がもつ、何とも言えない凄味みたいなものがこの作品にピッタリです。何とも言えない太めで深みのある声質は他に思い当たる人がいないほどの異形なので、違和感を感じる人もいるかもしれません。また、音程も決して安定しているわけではないので、いわゆる「上手」な歌手ではありません。しかし、その異形さゆえにこの作品のアルトの表現として一つの到達点は示していると言えます。

フェリアーは、音程が不安定でドイツ語の発音はかなり英語的で、一般的な意味でいえば、かなり「アヤシイ」歌いぶりだ。とても美声とは言えないし、かといって何か特別に訴えかけるものを持っているとも思えない。何か、一時代前の、古い声だ。不治の病に冒され死を目前に、絶頂期の名歌手が万感の思いを込めて歌っているはずだ、というエピソードも知っているつもりだが、「告別」のラスト数分の見事さ、それとて特別視するような感動的なものではない。しかし、そうした数々の欠点ともいえる問題を差し引いて余りあるのが彼女の声そのものだ。かげりを帯びた深い声色は、一度聴いたら忘れられず、脳裏に焼き付いて離れない。そのフェリアーが思いのたけをこめて、丹念に歌を紡いでいくさまは神々しささえ感じる。

さらに、テノールのパツァークですが、その「声」のなさが、かえってこの作品に漂うニヒリズムをかきたてる。マーラーの病的な部分を体現しているといったら言いすぎだろうか。

ワルターの指揮ぶりは、彼と同時代の音楽に、激しい気迫で対峙するが、音楽の造型自体は現代の感情過多の演奏に比べて古典的とも言えるほどに端正なものだ。弦の黄金美の放射が凄まじい戦前のウィーン・フィルが蘇ったかのようで、ポルタメントをかけて歌い尽くし、音楽で表現可能な退廃美と官能美の究極の姿が現れます。ワルターとウィーン・フィルが醸し出す退廃的でロマンティックな風情は言うまでもなく、細部では細かいことを色々濃厚な味付けを楽しませるのに、全体はすっきりとした古典的なフォルムに押し込め、作品全体を聞き終えたときは意外なほどすっきりしたイメージを与えてくれるのが実に不思議です。

戦後のワルターは、アメリカに居を構えながらも、しばしばヨーロッパに招かれ、旧友ウィーン・フィルを指揮するときには、戦前の黄金時代のウィンナ・サウンドでホールを満たし、聴衆にため息をつかせました。また、英国で邂逅した、不世出のコントラルト、キャスリーン・フェリアとの共演は大きな収穫であり、ワルターとウィーン・フィルが、ウィーンの誇りをかけて超絶的な演奏を成し、オーストリアという国が無くなる直前、ナチスドイツの脅威に怯える中で演奏されたオーケストラの響きが立ち現われてくる。

モノラルだが録音はかなり優秀で聴きづらいようなことはない。当時のハイファイ録音で捉えられたウィーン・フィルの生々しい音響 ― 決して単なる美音に留まらず、深刻な場面での緊迫感や立体的な重厚さの点でも非の打ち所が無いものです ― とも相まって、マーラーがこの不思議な曲に盛り込んだ、甘美な生への惜別や死を前にした苦悩を完璧に描き出しています。食わず嫌いであれば、1人でも多くの人に聴いてもらいたい名盤なれども、やはり、この演奏はライナー・ノーツを丸暗記しても理解し得るものではなく、相応の年齢に達した時に初めて、諦念と共に理解出来るようになるのではないかと思われる。誰しもがこの曲を本当に理解出来るのは皮肉にも死の床についた時なのかもしれない。

[録音] 1952年5月15、16日 ウィーン、ムジークフェラインザール

Posted by 武者がえし at 23:54

Comments(0)

Comments(0)