通販レコード・新着盤

2020年09月04日

珠玉の名曲をカラヤンの名演で聴く 第4盤 スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から《モルダウ》

母なる川を描いた音楽

作曲の背景には、他国の支配下にある祖国チェコに寄せたスメタナの熱い思いがありました。スメタナは、当時オーストリアの支配下にあったチェコの人々のために新しい曲を作曲しました。祖国の風景や神話を一連の交響詩に作曲し、連作交響詩「わが祖国」を完成させます。組曲「我が祖国」は以下の6曲から成り立っています。しかし、「組曲」と言っても、全曲は冒頭にハープで演奏される「高い城」のテーマが何度も繰り返されて、それが緩やかに全体を統一しています。モルダウ川のまたの名は「チェコの母なる川」。国境の森を源流とし、首都のプラハを通って、エルベ川へと流れ込みます。チェコの大動脈として、文化をはぐくみ、繁栄をもたらしてきました。この作品はそのタイトル通りモルダウ川をテーマとしており、楽譜には具体的な場所や情景が描かれています。チェコの美しい自然と人々の暮らしが音楽で表現されています。「モルダウ」の最後を飾るメロディーはチェコの民謡「コチカレゼディーロウ」の引用です。チェコの人ならだれでも子供のころに歌ったことのある有名なこの民謡。今は雨の降るような苦しい状況にあっても、いつかは必ず晴れて明るい未来がやってくる、という民謡のメッセージをスメタナは「モルダウ」に込めたのです。この作品は、他国に支配されているチェコの人々に明るい未来を示し、その思いを誰も止めることのできない川の流れで表現しています。

1939年に当時のSPレコード(78回転30センチ盤両面に約9分を収録できるフォーマット)に初録音したカラヤンは、生涯にわたってレコーディングに熱心に取り組み、1982年にコンパクト・ディスクが開発された際は、その収録時間に影響を与えたことでも知られています。LPレコードのフォーマットには、彼がベルリン・フィルの首席指揮者に就任する直前の1950年頃から、ベルリン・フィルを完全に自らの“楽器”とし、インターナショナルな存在へと変貌させた1980年代まで、彼の絶頂期の演奏が刻み込まれており、かつ彼自身が選曲や演奏ばかりでなく、装丁や録音にも深く携わったものが多く、カラヤンとレコーディングの関係を知るうえで欠かすことができません。

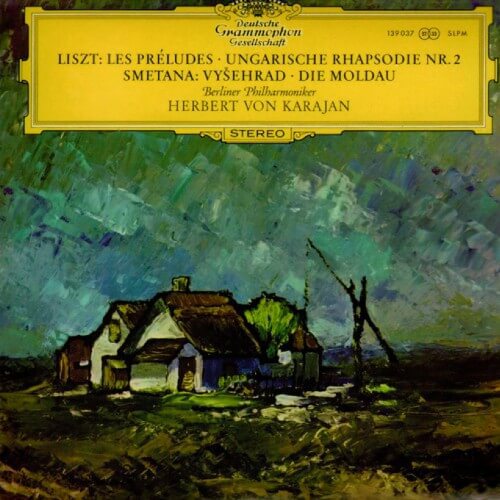

この東欧の草原を思わせる風景画と共に、いかにも往年の名盤として思い出される一枚。

リスト「前奏曲」、「ハンガリー狂詩曲第2番」、スメタナ「高い城」、「モルダウ」。帝王カラヤン&ベルリンフィルの東欧もので代表的な名盤。絵画風オリジナル・ジャケット。1960年12月、ベルリン、イエス・キリスト教会での録音。演奏は自信に満ちた重厚感。リストの交響詩「前奏曲」が、第二次大戦中に、ナチス・ドイツがラジオによる大本営発表の際、テーマ曲としてその一部を使用していた。チェコやハンガリーは動乱の多かった地域。他の収録曲、「モルダウ」や「ハンガリー狂詩曲」などは管弦楽曲の入門曲としての定番といえるもの。カラヤンとベルリン・フィルは、こうした管弦楽曲の演奏にすばらしい力を発揮することが多いが、カラヤンの生まれ育ったザルツブルクはドイツの一部という認識で併合されているままだ。果たしてカラヤンの胸中に去来した思いはあったのか。迫力のある明快な音響を楽しむことができる。リストの2曲は1970年代までは名曲喫茶でも愛好されていた。テープ録音が最長10分だった名残か、デジタル録音になるとめっきり減った。バロック音楽のブームが置き換わっていった。このデザインの表紙でCDは、「ハンガリー狂詩曲第4番」、「ハンガリー狂詩曲第5番」、「メフィスト・ワルツ第1番」をともにして、リストの管弦楽曲だけを一枚にまとめられている。

初版盤で鑑賞する価値あり

Posted by 武者がえし at 23:54

Comments(0)

Comments(0)