通販レコード・新着盤

2020年09月07日

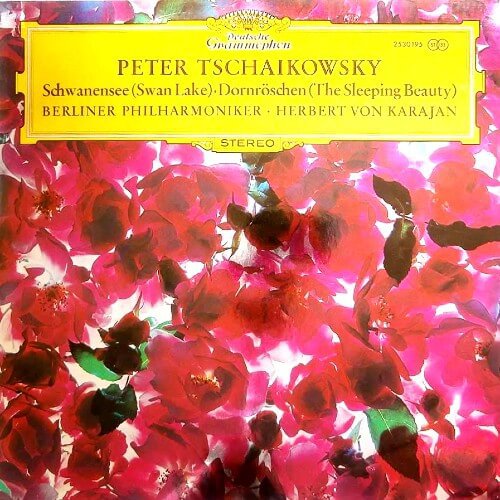

カラヤン得意の名曲をカラフルな音楽美で聴く 第7盤 チャイコフスキー 眠れる森の美女のワルツ

魅力的な旋律ときらびやかな響き

「白鳥の湖」の大失敗で、二度とバレエ音楽は書かないと心に決めていたチャイコフスキーにもう一度バレエ音楽を書かせたのは、マリンスキー劇場の監督官だったウセヴォロジェスキーでした。

口当たりのいい伴奏音楽しか書かない座付きの作曲家がロシアバレエを堕落させている原因だと危惧していた、この監督官はチャイコフスキーに作曲の依頼をすることにしたのです。チャイコフスキーはこの監督官の情熱に押し切られるような形で「眠れる森の美女」の作曲を承諾し、スケッチをはじめます。が、草稿が完成したときには「この作品は私の生涯でもっともすぐれた作品の一つになると思います。」と自身を取り戻していました。

その後オーケストレーションも完成して、総譜は振り付け師のプティパの手に渡り、入念な稽古の末に皇帝臨席のもとに初演が行われました。

しかし、結果は予想外に芳しくなく、皇帝は「結構でした。」と一言述べただけだったと伝えられています。

未だにバレエというものは踊り手の妙技を楽しむものであって、音楽はあくまでも添え物としての伴奏にすぎないという従来からのスタイルに慣れきった宮廷に人々には「難しすぎた」と言うこともあるでしょう。

さらに言えば、振り付け師のプティパ自身も、音楽が持っている全体的な統一感よりは、個々の小さなシーンを一つずつ完結するようにする従来からのやり方を踏襲したために、両者の間に不調和が生じたためだとも言われています。

当時の新聞には「チャイコフスキーの音楽は演奏会用作品でまじめすぎ、重厚すぎた」と書かれています。

口当たりのいい伴奏音楽しか書かない座付きの作曲家がロシアバレエを堕落させている原因だと危惧していた、この監督官はチャイコフスキーに作曲の依頼をすることにしたのです。チャイコフスキーはこの監督官の情熱に押し切られるような形で「眠れる森の美女」の作曲を承諾し、スケッチをはじめます。が、草稿が完成したときには「この作品は私の生涯でもっともすぐれた作品の一つになると思います。」と自身を取り戻していました。

その後オーケストレーションも完成して、総譜は振り付け師のプティパの手に渡り、入念な稽古の末に皇帝臨席のもとに初演が行われました。

しかし、結果は予想外に芳しくなく、皇帝は「結構でした。」と一言述べただけだったと伝えられています。

未だにバレエというものは踊り手の妙技を楽しむものであって、音楽はあくまでも添え物としての伴奏にすぎないという従来からのスタイルに慣れきった宮廷に人々には「難しすぎた」と言うこともあるでしょう。

さらに言えば、振り付け師のプティパ自身も、音楽が持っている全体的な統一感よりは、個々の小さなシーンを一つずつ完結するようにする従来からのやり方を踏襲したために、両者の間に不調和が生じたためだとも言われています。

当時の新聞には「チャイコフスキーの音楽は演奏会用作品でまじめすぎ、重厚すぎた」と書かれています。

1939年に当時のSPレコード(78回転30センチ盤両面に約9分を収録できるフォーマット)に初録音したカラヤンは、生涯にわたってレコーディングに熱心に取り組み、1982年にコンパクト・ディスクが開発された際は、その収録時間に影響を与えたことでも知られています。LPレコードのフォーマットには、彼がベルリン・フィルの首席指揮者に就任する直前の1950年頃から、ベルリン・フィルを完全に自らの“楽器”とし、インターナショナルな存在へと変貌させた1980年代まで、彼の絶頂期の演奏が刻み込まれており、かつ彼自身が選曲や演奏ばかりでなく、装丁や録音にも深く携わったものが多く、カラヤンとレコーディングの関係を知るうえで欠かすことができません。

胸のすく加速〜この曲のカラフルな音楽美が完全に引き出されている

カラヤンは特定のレパートリーを繰り返し録音したことで知られていますが、この三大バレエもまさにそうで、フィルハーモニア管とのモノラル録音以後、生涯にわたって4回ずつ録音を残しています。

「白鳥の湖」「眠れる森の美女」についてはフィルハーモニア管と2回(1952年モノラル、1959年ステレオ)、ウィーン・フィル (1965年ステレオ)、ベルリン・フィル(1971年ステレオ)、「くるみ割り人形」はフィルハーモニア管(1952年モノラル)、ウィーン・フィル(1961年ステレオ)、ベルリン・フィル(1966年ステレオ、1982年デジタル)と、録音技術の進歩およびレーベルの変遷に合わせて再録音を果たしているかのようです。

特に「白鳥の湖」と「眠れる森の美女」は常に組みあわせて(ナンバーの選択も同じ)1 枚のLPにしていますが、カラヤンはこの2曲の組み合わせをLPという20世紀半ばに誕生した画期的な長時間再生フォーマットに収録するのに最適のレパートリーの一つと考えていたのかもしれません。

時間的にも26分と22分とLP片面に収録でき、しかもバレエ全曲中の最もポピュラーなナンバーが絶妙な起伏をもって配されているあたり、聴かせ上手なカラヤンならではの演出といえるでしょう。

チャイコフスキーの3大バレエが上手く抑えられていますので、クラシック初心者にもぴったりです。

1971年1月4、22日、2月17日ベルリン、ダーレムのイエス・キリスト教会でカラヤンがベルリン・フィルハーモニーを指揮したチャイコフスキーの「白鳥の湖」と「眠りの森の美女」は4度目録音にあたる。50歳代から60歳代にかけての壮年期にあったカラヤンによる、颯爽とした覇気溢れるまばゆいまでの瑞々しい演奏は、21世紀の今日になってもその新鮮な輝きが色褪せることは全くない。

未だ頂点へと上り詰めつつあるカラヤンとフィルハーモニアとの1952年の演奏は、後の時代ゴージャスな響きよりは作品のたたずまいを端正に構築することに意を注いでいます。それに対して、ベルリン・フィルを手中に入れた60年代と70年代の録音で華やかな響きと横に流れる旋律ラインの美しさが強調されています。

基本的なコンセプトは1952年のフィルハーモニア管との録音と大きな違いはないのでしょうが、ここまでの経験のすべてがここに結実している。強力な弦楽器群の威力を存分に発揮したゴージャスな響きは「これぞカラヤン」と思わせるもの。以前にのこしたものよりも、格段に曲が完成されている。

チャイコフスキーの名旋律の、どのような聴き手をも魅了して止まない平易さの裏側に、余人が到底書き込むことが出来ないとてつもない秘術が尽くされていることを、カラヤンはベルリン・フィルを駆使して、さりげなく(分かる人にだけ解るように)描いている。チャイコフスキーの天才を描き尽した名演奏。ここには、教条的な堅苦しさもわざとらしいショーマンシップもなく、どの組曲を聴いても「ここぞ!!」という場面での盛り上がりは聴きどころ。重厚なのに重過ぎず、すべての楽器がよく鳴っているのにバリバリいわない、ただひたすら美しいメロディーが漂いワルツが舞う。

金管の咆哮に溺れることなく、弦楽器もすばらしい、カラヤンらしい完璧な美しさに仕上がっています。テンポ、録音会場の残響など、文句なく美しい演奏です。

一般にカラヤンがオーケストラに輝きだけでなく、艶をもたせたと言うがとおり楽器の音色がはっきりと聴きとれ、この曲のカラフルな音楽美が完全に引き出されている。 とくに劇的な表現は他の追随を許しません。

「白鳥の湖」「眠れる森の美女」についてはフィルハーモニア管と2回(1952年モノラル、1959年ステレオ)、ウィーン・フィル (1965年ステレオ)、ベルリン・フィル(1971年ステレオ)、「くるみ割り人形」はフィルハーモニア管(1952年モノラル)、ウィーン・フィル(1961年ステレオ)、ベルリン・フィル(1966年ステレオ、1982年デジタル)と、録音技術の進歩およびレーベルの変遷に合わせて再録音を果たしているかのようです。

特に「白鳥の湖」と「眠れる森の美女」は常に組みあわせて(ナンバーの選択も同じ)1 枚のLPにしていますが、カラヤンはこの2曲の組み合わせをLPという20世紀半ばに誕生した画期的な長時間再生フォーマットに収録するのに最適のレパートリーの一つと考えていたのかもしれません。

時間的にも26分と22分とLP片面に収録でき、しかもバレエ全曲中の最もポピュラーなナンバーが絶妙な起伏をもって配されているあたり、聴かせ上手なカラヤンならではの演出といえるでしょう。

チャイコフスキーの3大バレエが上手く抑えられていますので、クラシック初心者にもぴったりです。

1971年1月4、22日、2月17日ベルリン、ダーレムのイエス・キリスト教会でカラヤンがベルリン・フィルハーモニーを指揮したチャイコフスキーの「白鳥の湖」と「眠りの森の美女」は4度目録音にあたる。50歳代から60歳代にかけての壮年期にあったカラヤンによる、颯爽とした覇気溢れるまばゆいまでの瑞々しい演奏は、21世紀の今日になってもその新鮮な輝きが色褪せることは全くない。

未だ頂点へと上り詰めつつあるカラヤンとフィルハーモニアとの1952年の演奏は、後の時代ゴージャスな響きよりは作品のたたずまいを端正に構築することに意を注いでいます。それに対して、ベルリン・フィルを手中に入れた60年代と70年代の録音で華やかな響きと横に流れる旋律ラインの美しさが強調されています。

基本的なコンセプトは1952年のフィルハーモニア管との録音と大きな違いはないのでしょうが、ここまでの経験のすべてがここに結実している。強力な弦楽器群の威力を存分に発揮したゴージャスな響きは「これぞカラヤン」と思わせるもの。以前にのこしたものよりも、格段に曲が完成されている。

チャイコフスキーの名旋律の、どのような聴き手をも魅了して止まない平易さの裏側に、余人が到底書き込むことが出来ないとてつもない秘術が尽くされていることを、カラヤンはベルリン・フィルを駆使して、さりげなく(分かる人にだけ解るように)描いている。チャイコフスキーの天才を描き尽した名演奏。ここには、教条的な堅苦しさもわざとらしいショーマンシップもなく、どの組曲を聴いても「ここぞ!!」という場面での盛り上がりは聴きどころ。重厚なのに重過ぎず、すべての楽器がよく鳴っているのにバリバリいわない、ただひたすら美しいメロディーが漂いワルツが舞う。

金管の咆哮に溺れることなく、弦楽器もすばらしい、カラヤンらしい完璧な美しさに仕上がっています。テンポ、録音会場の残響など、文句なく美しい演奏です。

一般にカラヤンがオーケストラに輝きだけでなく、艶をもたせたと言うがとおり楽器の音色がはっきりと聴きとれ、この曲のカラフルな音楽美が完全に引き出されている。 とくに劇的な表現は他の追随を許しません。

初版盤で鑑賞する価値あり

Posted by 武者がえし at 23:54

Comments(0)

Comments(0)