通販レコード・新着盤

2020年10月22日

ソナタの伝統に対する中期の積極的破壊工作が、再び秩序ある建設の方向に展開する。その最初の試作が変ホ長調だった。

変ホ長調はこのすぐあとに作曲される交響曲第3番《英雄》にも使用されることになる調性です。

2020年10月21日

「芸術のために生きるのだ」というベートーヴェンの決意 ― 〝十字架の音形〟が頻繁に現れるテンペスト・ソナタを聴き比べる

ピアノ音楽に劇的物語を盛り込んだ革新、頻繁に現れる〝十字架の音形〟

中学3年生の三学期にわたしは、シューベルトに没頭しました。日中はシューベルトの四重奏曲をBGMにし、夜はシューベルトの歌曲を白々と夜が明けるまで聞き入りました。彼の出口を求めるような音楽に共感するものを感じたのかもしれない。当時は気が付きませんでしたが、今振り返れば納得できそうです。「美しい水車屋の娘」の恋と失恋。そこからの逃亡と、さすらいの中にいる「冬の旅」。幻の太陽と、怖いものを告げるようなカラスの鳴き声。その後に在る「白鳥の歌」の透明さ。なのに捉えようのない形のないものが先にいるような音楽。

シューベルトの歌曲には一つ一つの物語が在る。それは大きな世界観を詰め込んだ箱庭の中にあるような物語。シューベルトはオペラを作曲していないのか。ベートーヴェンはオペラを「フィデリオ」ひとつしか書きませんでしたけれども、シューベルトは劇付随音楽はのこしていますが、オペラには何度もトライしたようで、未完成といっても断片だけが残っている。

シューベルトの歌曲を理解するためには、ヨーロッパの古い宗教観も理解しないといけないかもしれない。シューベルトがのこしたミサ曲は、予想していたより数多く残っている。それらをレコード店で見つけ出しては聴いていく過程で、モーツァルトのレクイエムの虜になった。

モーツァルトのレクイエムはニ短調。モーツァルトにト長調の曲は数多いが、ニ短調は特別な存在だったらしい。ベートーヴェンがカデンツァ(本来演奏者によって即興される部分)を作曲するほど好んだ、モーツァルトの「ピアノ協奏曲第20番 ニ短調」もそうだが、これを踏まえてベートーヴェンを聴くときも、ニ短調が気になる存在。

「3つのピアノ・ソナタ op.31」の2曲目。通称《テンペスト》と呼ばれるこの曲。ベートーヴェンの忠実な下僕とされている弟子のアントン・シンドラーが「この作品はどのように考えたらよいか」と作品の解釈をベートーヴェンに尋ねたところ、ベートーヴェンは面倒臭かったのか、「シェークスピアのテンペストを読め」と言ったという逸話から、この作品が『テンペスト』と呼ばれることとなりました。

ベートーヴェンにしてみれば、シントラーの世話焼きは時には非常に煩いものであったのでしょうが、このベートーヴェンの答えが、わたしたちの鑑賞のガイドラインになっているのは大変に有り難い。

第1楽章の冒頭の和音のアルペジオ。それは、弟アントニオによって君主の地位を横領され、娘ミランダと共に絶海の孤島に追放された王、プロスペローが海に面した岩壁に座して竪琴を奏で、我が身の不運を嘆いている情況を彷彿とさせる名場面です。

その後につづく第2主題にクロイツ音型(十字架音型)、「ラ-ソ♯-ラ-シ♭-ラ」が出てくる。最初と最後の音が同じ近接する4音の組み合わせによって、4つの分枝をもつ十字架を表していることからその名前がついているクロイツ(十字架)の音型は、バロック時代によく使われていました。ですからクロイツ音型の使用は特異な事ではないのですが、「ハイリゲンシュタットの遺書」の時期にこういう音型が使われているということは、そこにベートーヴェンは何某かの意味を込めていたのではないかと思えてしまうのです。

第2楽章にもターン(主要音を取り囲むように動く装飾音のかたちで、クロイツ音型が出てきます。第2楽章の譬え様もない美しさ、これはまさに娘ミランダの純真無垢な愛の世界、汚れを知らぬ天使の如き清らかな心を、ベートーヴェンは歌声によって現したものでしょう。

第3楽章の楽想は、復讐の嵐によって、弟アントニオ一行の乗っている舟を難破させ、 命からがら島にたどりついた彼らと対面するという、一大悲劇の場面を思い窺わせる音楽です。

この作品31-2『テンペスト』はベートーヴェンのピアノ音楽としても、作品に劇的物語を盛り込むという観点からみれば、知らず知らずのうちに後に出現するピアノ音楽の記念碑的な傑作『熱情ソナタ』への創作の伏線となりました。

2020年10月20日

難聴や、絶望は、音楽のためになら打ち勝ってやる ― 〝遺書〟の直前に書かれたベートーヴェンの無邪気なソナタを聴き比べる

「ハイリゲンシュタットの遺書」は〝これから力強く生きていく〟宣言書

今日から3日間で紹介する3つのピアノ・ソナタはOp.31としてセットで出版されています。これらを作曲している時期から、ベートーヴェンはついに難聴に悩まされるようになり、1802年10月6日に「ハイリゲンシュタットの遺書」を書いています。この「遺書」には、難聴への絶望や、芸術のためにこれらに打ち勝ちたいという強い願いが綴られています。Op.31-1のソナタは、楽章の配列にはこれといった新鮮味は無いのですが 、第1楽章では面白いことに気付きます。

この曲の演奏を聞いた人は「なんだ最初から最後まで左右の手が揃はなかった」と言ったという面白い逸話が伝えられています。これなどはベートーヴェンの創意というよりも、茶目っ気たっぷりの悪戯だといえます。

また、第2楽章の「Adagio grazioso」は、まるでオペラのなかで聞かれる下手な歌手が歌うアリアをパロディーとしてもじっているように風刺的です。

「遺書」とやや同時期に、このような無邪気な作品を書いていることが非常に興味深い。

Op.31の3曲中、「第16番」だけは遺書を書く前にできているんです。そして遺書を書いたあとに、「第17番《テンペスト》」と「第18番」を、ほぼ同時期に書き上げています。しかも、あの「遺書」は最終的に、〝これから力強く生きていこう〟という宣言になっているので、決して絶望だけではないのです。

これらの3つ曲の生まれた由来は、ベートーヴェン自身が出版社にあてた手紙によって明らかになっています。それによれば、ある婦人がベートーヴェンに「何か普通の作風ではなくて、革命的な意図を持った新しいソナタを書くことを依頼した」ことに対して、「私にそんな事を要求をする奴らは、悪魔にでも食われてしまえ」と言ったとか。

しかしベートーヴェンの心の中にはその依頼の言葉がどこかにひっかかっていたらしく、「これからは、私は新らしい道を行くのだ」と人に語っていたと言われています。

その新しい道が作品のなかで具体的に何を指すのかははっきりしないけれど、順風満帆に作曲家としての人生を歩んでいたのに、急に難聴という障害が訪れて苦悩する、その想いを書いてはいるように思われるのです。

ベートーヴェンは若いときに哲学の門をたたき、席をおいていましたが、ベートーヴェンは前のめりの理想を並べ立てるのではなく、政治や社会論ではない、日常の中に哲学を見出していたから、彼の音楽が今も私達の心を捉えるのではないでしょうか。とってもバズったブログと言った感じの3曲といったところでしょうか。

難聴に悩み、ピアニストとしての将来に絶望はしたものの、芸術のためにこれらに打ち勝ちたいという強い思いに奮い立つ。短期間のうちに変化していくベートーヴェンの心境をダイレクトに感じられる「ピアノ・ソナタ第16番 卜長調」です。ぜひ続く2曲とセットで聴きしょう。

2020年10月19日

《田園》という名前の名曲が、ベートーヴェンにはもう一曲ある ― 楽聖の作曲様式を知る上で興味深いソナタを聴き比べる

交響曲第6番の《田園》と聴き比べてください

誕生祝いに頂いたオルゴール。将来の宝物がいっぱい詰まっているようにと、熊本の伝統工芸で作られた小箱のフタを開けるとオルゴールが鳴り出す仕組みだった。曲を選ぶのに親は考えたのかは、今でははっきりしないが『エリーゼのために』だった。〝ベートーベン〟の名が、最初に記憶した作曲家の名前だったのは明らかだ。

スヌーピーが好きになって、『ピーナッツ』を毎月定期購読するようになると、シュレーダーという名前の少年がベートーヴェンにぞっこんだった。

チャーリー、サリー、ルーシー、フリーダと古いアメリカ映画やテレビドラマでよく出てくる名前の登場人物たちの中で、シュレーダーという名前は記憶に残った。

スヌーピーやチャーリー・ブラウン達が活躍する「ピーナッツ」に登場する、トイピアノでベートーベンを演奏しちゃう男の子です。それってシュローダーでしょ?(Wikipediaを確認して)という人も少なくないと思いますが、当時はシュレーダーでした。「ムーミン」のスノークのお嬢さんもノンノンからフローレンに変わっててビックリしたけど、いつの間にシュローダーになったんだか。谷川俊太郎の訳でもシュレーダーだった。

映画「戦場のピアニスト」で主人公がシュピルマンとおどおど名前を答えると、ドイツ軍将校が、「ピアニストらしい名前だな」、と認めるやり取りがあるが、シュローダーの名前の元はそこらへんだろう。

閑話休題。《月光》はメロディーが覚えやすく、曲の構成もすぐに覚えた。その頃には、第2楽章も、第3楽章も、第1楽章以上に好きになっていた。センチメンタルを知るようになると、《悲愴》に魅了された。《熱情》はなかなかに骨が折れた。その《熱情》が突然きになる存在になって、毎日聴いているようになると、ベートーヴェンのソナタを本腰入れて聴いてみようと思い立った。そして最初に白羽の矢があたったのが、《田園》でした。それも偶然で、マウリツィオ・ポリーニのベートーヴェン・ソナタ全曲録音が、ちょうど《田園》に至ったときだったから。

同じ名前で親しまれている、交響曲第6番《田園》がありますが、こちらはベートーヴェン自身がつけたものではありません。1802年の初版譜にはついていません。しかし、のどかな風景が思い浮かぶような穏やかな作品です。

伝統的に田園的なものを描いた曲はへ長調か二長調で書かれていますし、冒頭の主音による保続音(ドローン)がミュゼット、もしくはバグパイプといった農民のための楽器を思わせるということがずっと言われてきました。《田園》というタイトルは1838年の出版譜からつけられるようになったもので、ハンブルクの出版社クランツが作曲者の死後1838年の出版時に『Sonate pastrale』と銘打ったのが最初とされる。名称が付された背景には、当時田園趣味の音楽が流行していたところを狙った商業的意図があるのではないかとする意見もあるが、いずれにせよこの愛称は楽曲の性格をうまく捉えており、今日まで残ったものと思われる。調性と楽器を模倣した主音保持がもたらす雰囲気は、確かに田園風景を感じさせてくれます。

攻めの〝op.27〟と打って変わって、この曲はソナタ形式による第1楽章をもつ伝統的な「4楽章ソナタ」形式で回顧的な趣の曲ですが、その中にはやはりベートーヴェンならではの革新性があります。

パストラル風の第2楽章が素朴で美しく、ベートーヴェンも好んで弾いていたそうです。そんな光景が浮かんでくるので、わたしは多くの音が頭の中いっぱいに溜まると、ここに戻ってリセットします。

2020年10月18日

新型コロナ禍の不安と誹謗中傷のなかだから大切な人を想いながら聴いてみてはいかが ― 底知れぬ深みの間にある一輪の花

ベートーヴェンが恋心を抱いた少女に献呈

稲垣吾郎さんがベートーヴェンの好きな曲として31番のソナタを上げている。それは確かで、意見はない。傑作ソナタなら「熱情」「ハンマークラヴィーア」だろうが、《月光ソナタ》として親しまれてきたこの作品。ベートーヴェンのピアノ曲だとして、誰もが聴いたことがある曲に違いない。この《月光》というニックネームは、ベートーヴェンが付けたものではありません。ベートーヴェンの死後1832年に詩人のルートヴィヒ・レルシュタープが、このソナタに寄せたコメントから広まったものだそうです。

月光の名前の由来は、詩人レルシュタープが「このソナタの第1楽章はスイスの『四つの森の湖』にそそぐ月の光りを見るようだ」と形容したことから引用された命名で、まさにそれにふさわしい雰囲気を上手く云い当てたものです。

《2つの幻想曲風ソナタ》作品27の第1曲「第13番」にはソナタ形式の楽章が1つもなく、また、楽章間を切れめなく演奏するようにという指示が書かれていました。終楽章に比重が置かれるという構成は、この『月光ソナタ』でより一層発展していきます。

1802年3月に出版する「嬰ハ短調」ソナタ《2つの幻想曲風ソナタ》作品27の第2曲、《月光ソナタ》を献呈したのがベートーヴェンの弟子であり恋人でもあったといわれる14歳年下の伯爵令嬢ジュリエッタ・グイッチャルディであった。ベートーヴェン自身はソナタ形式ではなく、幻想曲的手法をとっている。

曲は3楽章からなり、第1楽章は3連符の神秘的で幻想的な分散和音から始まり、この序奏部が全体の性格を決定している。第2楽章はやすらぎの音楽などと解釈されるが、ベートーヴェンがここで意図したのはより新しい気分をもった音楽だった。ベートーヴェンは常に時代の先を読み、作品に斬新さを加えていったが、ここでも演奏家や聴き手の心を高揚させる新しい音楽を生み出している。リストはこれを「底知れぬ深みの間にある一輪の花」と称した。そして第3楽章は内容的に見てもピアニスティックな効果においても、この時点までに作曲されたベートーヴェンの作品のなかでもっとも充実した音楽となっている。第1主題ははげしく、第2主題は華麗な美しさが印象的だ。

このようにして、ベートーヴェンの創作が徐々に楽章形式の配置に変化を付けることから始まり、今度は楽章の内容について、更に検討して行くこととなったのは偶然ではなかったのです。

1800年にはブルンスヴィク姉妹とは従姉妹にあたるユリア(愛称ジュリエッタ)・グイッチャルディ(1784〜1856)が弟子入りする。

ベートーヴェンは一時期彼女に恋愛感情を抱いたことがあった。1801年11月16日付でヴェーゲラーに宛てた長い手紙(BB70)で持病の内臓と難聴の悩みを述べたあとに、「ひとりの愛すべき、夢のように魅惑的な少女が状況を一変させてくれたのだ、彼女は私を愛し、私も彼女を愛している。この2年間には幸せなことも時にはあったのだ。結婚が私に幸福をもたらしてくれるかもしれないと、初めて感じている」と述べている。

この少女が当時17歳のジュリエッタ・グイッチャルディである。もちろんベートーヴェンは身分の違いとはっきりと自覚しており、この結婚が実現するとは考えていなかったが、ジュリエッタにレッスンすることは、身体的な苦痛を抱えていたベートーヴェンの心をいくぶんか癒したのも確かだ。

ベートーヴェンの発想は、もともとモーツアルトのオペラ『ドン・ジョバンニ』のなかの、騎士長がドン・ジョバンニの剣に刺されて倒れて息が絶えてゆく劇的な場面の音楽からヒントを得て書かれた如く、全体は重苦しい深刻な気分の哀悼の音楽です。

このソナタは、全体の楽章構成を見てみると面白いことに気付きます。

第一楽章 Adagio sostenuto

第二楽章 Allegretto(Scherzo)

第三楽章 Presto agitato

となっていて、これは通常のピアノ・ソナタの第一楽章が省略されているということなのです。そのころのピアノ・ソナタの常識としては、このように遅い楽奏の楽章で始まるピアノ・ソナタというのはありませんでした。

この曲は、ベートーヴェンが恋心を抱いた少女ジュリエッタに献呈されました。静かな第1楽章から、激しさを増す第3楽章まで、大切な人を想いながら聴いてみてはいかがでしょうか。

2020年10月17日

楽章を取っ払ってしまった ― 自由な即興性を窺えながらも全体が密なつながりを持つソナタを聴き比べる。

《葬送》の名をもつ革新的な作品

直前に書かれたという「ピアノ・ソナタ第11番 Op.22」と聴き比べると、革新的な部分をより感じられるかもしれません。1801年にはこのOp26を含めて、4曲のピアノ・ソナタが書かれており、どれも実験的な作品になっています。

この曲をもって、新たなステージに立ったベートーヴェン。これまでピアノ・ソナタで当たり前とされていた3楽章構成から脱却し、4楽章構成で作曲しています。いや4楽章構成をとっているということでは第2期の性格も受け継いでいるが、各楽章の構成は第2期とは全く異なる。

初めての交響曲や弦楽四重奏曲で大きな成功を収めることになるこの時期、ピアノ・ソナタではさらなる新しい表現様式を求めてさまざまな実験的革新が試みられる。この時期の最大の特徴はソナタ形式による第1楽章を回避することである。

《葬送》の愛称をもつこの作品、第1楽章が変奏曲、第2楽章がスケルツォ、第3楽章がマルチャ・フュネブレ(葬送行進曲)、そして終楽章がロンドとなっている。四楽章制ですが、ソナタ形式は1つもなく、続く『幻想風ソナタ』にむけて、古典的なソナタ形式からの脱却をはかっています。

第1楽章の変奏曲は、後期作品を思わせるような敬虔な曲調です。第3楽章が葬送行進曲なので、『葬送』という愛称で呼ばれています。ショパンはこの曲が好きで、コンサートで演奏することもあったそうです。

2020年10月16日

ソナタ形式の楽章をつかわない革新 ― この曲をもって、新たなステージに立ったベートーヴェンを聴き比べる。

《葬送》の名をもつ革新的な作品

直前に書かれたという「ピアノ・ソナタ第11番 Op.22」と聴き比べると、革新的な部分をより感じられるかもしれません。1801年にはこのOp26を含めて、4曲のピアノ・ソナタが書かれており、どれも実験的な作品になっています。

この曲をもって、新たなステージに立ったベートーヴェン。これまでピアノ・ソナタで当たり前とされていた3楽章構成から脱却し、4楽章構成で作曲しています。いや4楽章構成をとっているということでは第2期の性格も受け継いでいるが、各楽章の構成は第2期とは全く異なる。

初めての交響曲や弦楽四重奏曲で大きな成功を収めることになるこの時期、ピアノ・ソナタではさらなる新しい表現様式を求めてさまざまな実験的革新が試みられる。この時期の最大の特徴はソナタ形式による第1楽章を回避することである。

《葬送》の愛称をもつこの作品、第1楽章が変奏曲、第2楽章がスケルツォ、第3楽章がマルチャ・フュネブレ(葬送行進曲)、そして終楽章がロンドとなっている。四楽章制ですが、ソナタ形式は1つもなく、続く『幻想風ソナタ』にむけて、古典的なソナタ形式からの脱却をはかっています。

第1楽章の変奏曲は、後期作品を思わせるような敬虔な曲調です。第3楽章が葬送行進曲なので、『葬送』という愛称で呼ばれています。ショパンはこの曲が好きで、コンサートで演奏することもあったそうです。

2020年10月15日

前進のための総決算 ― ベートーヴェンはこの「第11番」を区切りとしてピアノソナタにおける新たな表現を模索しはじめます。

ベートーヴェンの「新しいことを!」という強いメッセージが込められている「作品2」の3曲で、「第1番」は調性、「第2番」は形式、「第3番」はピアノ協奏曲を思わせる巨大な書法と調の特殊性。規模的には「第29番《ハンマークラヴィーア》」に次ぐ大きな曲になった、ベートーヴェンが日記や書簡で「Die Verliebte(愛する人)」と呼んで、非常に愛情の込もった作品になっていた「第4番」。

この「第11番」のソナタは、そのような「作品2」(第1〜3番)や「作品7」(第4番)のソナタでやってきたことの集大成のような位置づけにある、モーツァルトやハイドンのバロック音楽時代のピアノ音楽に対する考え方を統合し、回答に足らしめた作品です。ベートーヴェンの進化を感じながら聴き比べてください。

ベートーヴェンのピアノ・ソナタ32曲を作曲順に見ていくと、ベートーヴェンがどんどん新しい世界に突き進んでいくさまと、その素晴らしいメロディーメーカーぶりがわかってきます。ベートーヴェンはこの作品を区切りとして、ピアノ・ソナタにおける新たな表現を模索しはじめます。この曲は、これまで書かれたピアノ・ソナタのまさに集大成。この「第11番」のソナタのあと、「葬送」「月光」「田園」「テンペスト」と愛称のつけられたソナタが続々、いよいよベートーヴェンは「実験期」に入っていきます。

2020年10月14日

ベートーヴェンの和声感覚は完全にロマン主義を先取りしていた ― 「新しいことを!」という強いメッセージを聴き比べる。

ベートーヴェンは、3つのピアノ・ソナタでロマン主義への道を示しました。のちの彼のピアノ・ソナタと聴き比べるのも面白いかもしれません。

ベートーヴェンの「新しいことを!」という強いメッセージが込められている「作品2」の3曲。「第1番」は調性、「第2番」は形式、「第3番」は特にベートーヴェンの独自性が表れていて、響きや規模、広い音域を駆け巡るオクターヴのパッセージなど、使われるテクニックは完全にピアノ協奏曲を想定しています。蓄えてきたテクニックを存分に発揮した、ピアノ協奏曲を思わせる巨大な書法と調の特殊性。ピアノソナタでありながら、極め付けにカデンツァも置かれています。さらに、主調がハ長調なのに、第2楽章をホ長調にするという当時の常識では考えられない調設定の特殊さも挙げられます。ベートーヴェンの和声感覚は完全にロマン主義を先取りしていたと言えるでしょう。

ベートーヴェンのピアノ・ソナタ32曲を作曲順に見ていくと、ベートーヴェンがどんどん新しい世界に突き進んでいくさまと、その素晴らしいメロディーメーカーぶりがわかってきます。

しかし今回は、「作品2」の3曲以前に作曲された、「19番」「20番」の〝やさしいソナタ〟。ベートーヴェンのピアノ作品の個性が楽しみやすい、〝ワルトシュタイン〟〝熱情〟を聴いたあと、モーツァルトやハイドンのバロック音楽をピアノの楽器としての発展に適応させながら昇華している「4番」から「10番」までを聴いて、そのうえで「作品2」に戻ってきました。

このことで、ベートーヴェンは最初からベートーヴェンの音楽を持っていたことがわかっていただけるでしょう。

明日聴き比べる「第11番」のソナタは「作品2」(第1〜3番)やOp7(第4番)のソナタでやってきたことの集大成のような位置づけにあると言ってもいい作品。ベートーヴェンの古典的なスタイルに対する考え方を統合し、総決算した作品です。いよいよベートーヴェンは「実験期」に入っていきます。

2020年10月13日

ベートーヴェンの創作の源泉 ― 〝楽聖〟の個性が強く反映され、晴れやかで明るさと若々しさに満ちたソナタを聴き比べる。

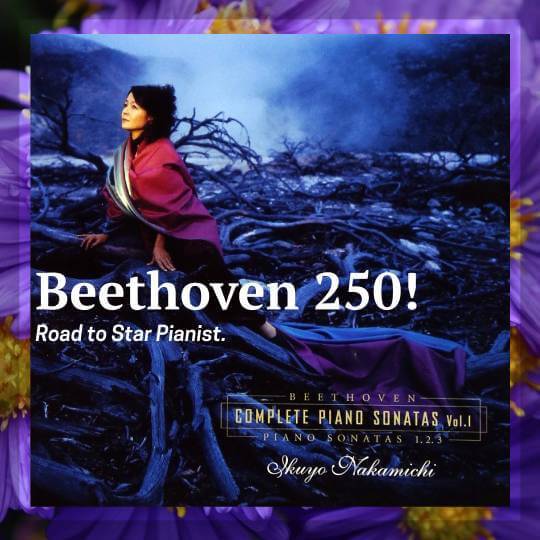

ベートーヴェンの創作活動において、ピアノ・ソナタは最も重要なジャンルの一つ。ベートーヴェンの創作の源泉です。19世紀前半におけるピアノという楽器の発展の中で、彼はピアノ音楽の新しい表現方法を追求しました。

19世紀の大指揮者ハンス・フォン・ビューローによって、〝ピアノの新約聖書〟と称される32曲のピアノ・ソナタは、ピアニストのみならず、ピアノに関わる全ての人間にとって避けて通ることができない、今なお燦然と輝く存在です。

ベートーヴェンのピアノ・ソナタ32曲を作曲順に見ていくと、ベートーヴェンがどんどん新しい世界に突き進んでいくさまと、その素晴らしいメロディーメーカーぶりがわかってきます。

故郷ボンから音楽の都ウィーンに移住して間もないベートーヴェンは、まずはピアニストとして活躍し、その作曲の多くがピアノ音楽に向けられました。作曲を師事したヨゼフ・ハイドンに献呈された「作品2」の3曲は、すべて4楽章制で古典的な様式ですが、第1番は「悲痛」、第2番は「優美」、第3番は「華麗」な性格で、同時期に異なる性格の楽曲を創作するという、当時としては珍しい創作活動を行っています。

4楽章というソナタ形式の中で既にベートーヴェンの個性が強く反映され、第2番は3曲の中でも一番晴れやかで明るさと若々しさに満ちた楽曲です。

そのベートーヴェンの個性は、慣例であるメヌエットではなく、スケルツォを置く、当時の常識を破る工夫が施された作品でした。メヌエットは「ディヴェルティメント」のような娯楽音楽に必ず入れられているものでした。こういった軽めの曲ではなく、もっと抽象的で劇的な性格であるスケルツォに変えたというのは、とても大きな志を感じます。ハイドンやモーツァルトはベートーヴェン以上の作品数をのこしていますが、貴族らの雇われのみとして作曲していました。使えている主人、依頼人の好みに合わえて作曲していました。ベートーヴェンはフリーランスの作曲家の第一号で、音楽を消費される娯楽から、芸術作品へと創作の意欲の方向を変えました。その革新のための独創的で個性的なエネルギーに溢れる若者に、「ハイドンに習ったことは何もない」と言われたことを知ったとして、気持ちよかったでしょう。