通販レコード・新着盤

2020年09月21日

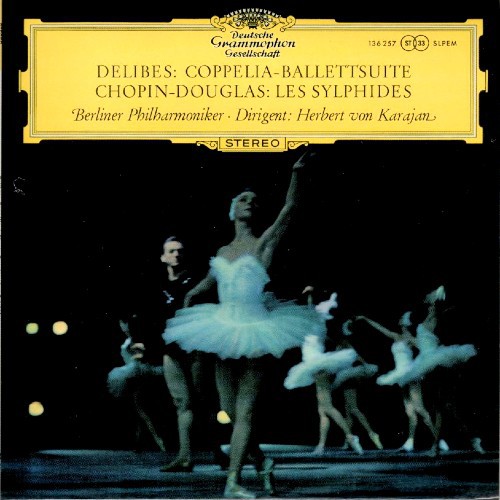

自然に呼吸をするように音楽が流れている〜ピアノの名曲をカラヤンの名演で聴く 第21盤 ショパン レ・シルフィード〜風の精

老若男女問わず広く楽しめる、ショパン〜詩人と風の精が紡ぐ幻想

詩人の名はショパン。森に迷い込んだ彼は、風の精に気に入られ、幻想的な世界を戯れる。シルフィードとは森に住む風の精です。モダン・バレエの礎を築いた時代に名を刻むバレエ・リュスの代表作である、『レ・シルフィード』は、ロマンティック・バレエのオマージュとして生み出された。

このバレエは全編ショパンの作品 ― 前奏曲、マズルカ、ワルツなど全7曲で綴られており、今日ではイギリスの音楽家であるロイ・ダグラス(1907-2015)が管弦楽に編曲したバージョンで上演されています。

ショパンはバレエのために作曲したことはありませんでした。しかし、クラシック・バレエの後、モダン・バレエ時代以降ではショパンの楽曲にインスピレーションを得て振り付けが施された作品が残されています。「レ・シルフィード」はショパンの情緒的な曲想の中にも冷静さが漂う,そんな風のような雰囲気がぴったりとマッチしたバレエ作品といえるでしょう。ピアノとはまた違う面が伺えるショパンをお楽しみください。本日はその中から「ワルツ 嬰ハ短調」を選びました。

このバレエは全編ショパンの作品 ― 前奏曲、マズルカ、ワルツなど全7曲で綴られており、今日ではイギリスの音楽家であるロイ・ダグラス(1907-2015)が管弦楽に編曲したバージョンで上演されています。

ショパンはバレエのために作曲したことはありませんでした。しかし、クラシック・バレエの後、モダン・バレエ時代以降ではショパンの楽曲にインスピレーションを得て振り付けが施された作品が残されています。「レ・シルフィード」はショパンの情緒的な曲想の中にも冷静さが漂う,そんな風のような雰囲気がぴったりとマッチしたバレエ作品といえるでしょう。ピアノとはまた違う面が伺えるショパンをお楽しみください。本日はその中から「ワルツ 嬰ハ短調」を選びました。

もしワルツに合わせて踊るのであればその相手は貴婦人でなければならない

ショパンのワルツは実際の舞踊と離れ、演奏のみが目的であり、シューマンに「もしワルツに合わせて踊るのであればその相手は貴婦人でなければならない」と評されている。本作もこの傾向に沿っており、『華麗なる大円舞曲』や『華麗なる円舞曲』とは対照を成している。

「ワルツ第7番嬰ハ短調 作品64-2」は、フレデリック・ショパンが作曲したピアノ独奏のためのワルツで、生前に出版された最後の作品の一つである。主題にマズルカが採用されるなど、ショパンの作曲技術の集大成といえます。

「ワルツ第7番嬰ハ短調 作品64-2」は、フレデリック・ショパンが作曲したピアノ独奏のためのワルツで、生前に出版された最後の作品の一つである。主題にマズルカが採用されるなど、ショパンの作曲技術の集大成といえます。

カラヤンの音楽にあって、他の人にないものというのは

森に住む風の精のように、音楽の流れが絶対に切れないということでしょう。そのために彼の作品へのアプローチは、実に深く研究して結論に達してから演奏するのですが、そうした作為をまったく見せず、何気なく、自然に、極めて普通に聴かせるまでに練りに練ってから演奏に臨んでいる。

そして、カラヤンほどにダイナミック・レンジの大きな音楽をする人はいなかった。自然現象のダイナミックの幅を録音技術にもとめていて、作業の伴奏に彼のレコードを聴いている場合など、ピアニッシモにフォーカスを当てておくと、フォルテッシモはあまりにも大きすぎて、慌ててヴォリュームを下げることがよくあります。

カラヤンはもともと歌劇場の指揮者です。ウィーン、ドイツの国立歌劇場での彼のキャリアは素晴らしいものでした。そして、歌劇場に欠かせないのがオペラともうひとつ、バレエです。そういうことから当然カラヤンはバレエ音楽を振ることは当然うまいんです。それを証明するかのような、録音がこれです。

また、カラヤンが2台のチェンバロで「ブランデンブルク協奏曲」を弾き振りしているライヴも録音もありますが、カラヤンのコンサート記録を見ていると、戦前はソリストとしてのプログラムもあります。それなのに、カラヤンの家には信じられないことにピアノがない。しかし、ピアノ曲で自分を表現し尽くしたショパンのイメージしていた音楽世界はこのレコードで再現できていると、わたしは信じています。

1960年前半、まだカラヤンがウィーン国立歌劇場の監督をしていたときのものです。カラヤンとベルリン・フィルの演奏に勢いと優雅さが同居していて、この曲の名盤中の名盤です。

そして、カラヤンほどにダイナミック・レンジの大きな音楽をする人はいなかった。自然現象のダイナミックの幅を録音技術にもとめていて、作業の伴奏に彼のレコードを聴いている場合など、ピアニッシモにフォーカスを当てておくと、フォルテッシモはあまりにも大きすぎて、慌ててヴォリュームを下げることがよくあります。

カラヤンはもともと歌劇場の指揮者です。ウィーン、ドイツの国立歌劇場での彼のキャリアは素晴らしいものでした。そして、歌劇場に欠かせないのがオペラともうひとつ、バレエです。そういうことから当然カラヤンはバレエ音楽を振ることは当然うまいんです。それを証明するかのような、録音がこれです。

また、カラヤンが2台のチェンバロで「ブランデンブルク協奏曲」を弾き振りしているライヴも録音もありますが、カラヤンのコンサート記録を見ていると、戦前はソリストとしてのプログラムもあります。それなのに、カラヤンの家には信じられないことにピアノがない。しかし、ピアノ曲で自分を表現し尽くしたショパンのイメージしていた音楽世界はこのレコードで再現できていると、わたしは信じています。

1960年前半、まだカラヤンがウィーン国立歌劇場の監督をしていたときのものです。カラヤンとベルリン・フィルの演奏に勢いと優雅さが同居していて、この曲の名盤中の名盤です。