通販レコード・新着盤

2020年10月08日

ピアニストから作曲家への過渡期に至り、響きも構成もオーケストラ作品。

ベートーヴェンの自己の音楽追及の姿勢もプラハ ― ベルリン旅行以後大きく変わっていたが、作品発表の場は相変わらずリヒノウスキー侯邸での室内演奏会を中心とするものであった。

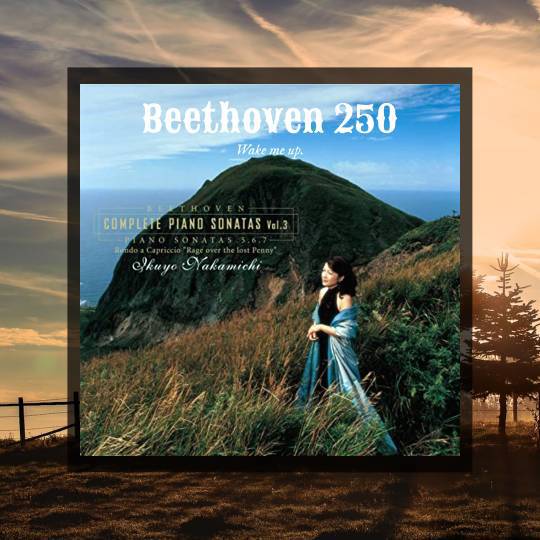

作品はこれまでのようなピアノ中心のものから、弦楽アンサンブルのような本格的室内楽へ傾斜する様子が窺える。しかし、1796年から翌97年にかけてはまだピアノ曲が多く、ピアノ・ソナタ作品7や「3つのピアノ・ソナタ」作品10、さらには初期の傑作ソナタとなる《悲愴ソナタ》作品13や作品14-1までの6曲のピアノ・ソナタを次々に仕上げている。

作品10の3曲は、それぞれが際立った内容を特徴とする。「第5番」「第6番」が3楽章と小規模な作品が続いたが、3曲目の「第7番」は4つの楽章を擁する大きい規模で書かれ、内容もより一層深いものが展開する。第2主題からは、木管的な響きが聴こえてきます。第66小節あたりからは、楽器が次から次へと変わっていく様子が浮かんできます。

現代のピアノより音域の狭い当時のピアノでは出せない音も出てくる。「第7番」は明らかに、「オーケストラ」が意識されています。ベートーヴェンの頭の中では、オーケストラの多様な音が響いていたようです。

この曲に先駆けて、「4手のためのピアノ・ソナタ ニ長調」を作曲しています。この作品は、4手連弾、つまり2人で弾くために書かれました。リヒノウスキー侯邸での室内演奏会で、どこぞの貴婦人と共演することになったのでしょうか。ベートーヴェンの創作力に加勢したのではないかしら。初期の傑作ソナタとなる《悲愴ソナタ》作品13や作品14-1までの6曲のピアノ・ソナタを次々に仕上げる原動力として、作品の傾向を探るように、Op.6から作曲順にピアノ・ソナタを聴いてみるのも面白いかもしれません。その先に《月光ソナタ》が待ち構えるのです。