通販レコード・新着盤

2020年09月30日

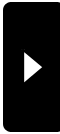

音響的効果の追求が尋常ではないカラヤンのマーラーを聴く 第30盤 マーラー 大地の歌

大地の哀愁に寄せる酒の歌 ― 李白の詩「悲歌行」による

なんと美しくあることか、黄金の杯を満たすこのうま酒は、

しかし飲むのを待たれよ、まずは歌でも一つ歌おうぞ!

憂愁を誘うこの歌を

君たちの心に哄笑として高鳴らせよう。

憂愁が迫り来ると、

心の園も荒涼でいっぱい。

歓びの情もその歌う声もしおれ果て消えゆくかな。

生は暗く、死もまた暗い。

この家の主よ!

君が酒蔵には黄金の酒が満ちている!

ここにある琴を、私の琴としよう!

この琴をかき鳴らし、盃を尽くすことこそ

最もふさわしいだろう。

ほどよき時に、なみなみと注がれた一杯の盃は、

この大地の全ての王国にも優る!

生は暗く、死もまた暗い。

天空は永久に蒼く、しかも大地は

永遠に揺るがずにあり、春ともなれば花咲き乱れる。

だが人間たる君よ、君はどれだけ生き長らえていくものか?

君は百歳とは慰むことは許されぬ、

全てこの大地の儚き戯れの上では!

そこかしこを見下ろしたまえ!

月光を浴びた墓の上に

座してうずくまる者は荒々しくも不気味な物影、

それは猿一匹! 聴け、その叫びが

この生の甘美な香りに甲高く絶叫する様を!

いまこそ酒をとれ!

いまこそ、その時だ、友よ!

この黄金なる盃を底まで飲み尽くせ!

生は暗く、死もまた暗い!

しかし飲むのを待たれよ、まずは歌でも一つ歌おうぞ!

憂愁を誘うこの歌を

君たちの心に哄笑として高鳴らせよう。

憂愁が迫り来ると、

心の園も荒涼でいっぱい。

歓びの情もその歌う声もしおれ果て消えゆくかな。

生は暗く、死もまた暗い。

この家の主よ!

君が酒蔵には黄金の酒が満ちている!

ここにある琴を、私の琴としよう!

この琴をかき鳴らし、盃を尽くすことこそ

最もふさわしいだろう。

ほどよき時に、なみなみと注がれた一杯の盃は、

この大地の全ての王国にも優る!

生は暗く、死もまた暗い。

天空は永久に蒼く、しかも大地は

永遠に揺るがずにあり、春ともなれば花咲き乱れる。

だが人間たる君よ、君はどれだけ生き長らえていくものか?

君は百歳とは慰むことは許されぬ、

全てこの大地の儚き戯れの上では!

そこかしこを見下ろしたまえ!

月光を浴びた墓の上に

座してうずくまる者は荒々しくも不気味な物影、

それは猿一匹! 聴け、その叫びが

この生の甘美な香りに甲高く絶叫する様を!

いまこそ酒をとれ!

いまこそ、その時だ、友よ!

この黄金なる盃を底まで飲み尽くせ!

生は暗く、死もまた暗い!

パリ万博に「中国(当時は清国)テーマパーク」があったとしたら

日頃、マーラーを音楽談義の魚としてまな板には挙げないのですが、今回選ぶにあたって、マーラーについて、ブルックナー以上に理解が進んでいることに気がついた。映画「マーラー」に心打たれたからだろうが、その場面と音楽の結びつきを理解の助けにしてきたからだろうか。交響曲と歌曲ともに、代表的な交響曲全集、話題になった録音は意外なほど繰り返す聞く機会を得てきた賜物だろうか。ブルックナーも同じウィーン音楽ではあるが、マーラーの音楽の各楽章はキャラクターが立っている。1963年に「鉄腕アトム」が毎週定時に放送されるTVアニメとしてが登場して、TVアニメ全盛の1970年台、1980年台の数々、円熟に達する1990年台。その頃のアニメ・キャラクターのようだ。比べて、昨今の京都アニメーションが作るアニメの一派は、ブルックナータイプと言っていいだろう。

「大地の歌」は管弦楽伴奏付き歌曲以外のなにものでもない。曲は唐詩のドイツ語訳をテキストにして自由に用いている。カラヤンの演奏とソリストの歌唱はいい。満点の演奏だが、もうちょっと人間臭さがあってもいいんじゃないか、と思う。でも比肩する録音は出てくるものではない。対局にあるバーンスタイン盤で、ルートヴィヒは歌っているので、対象とするのが面白い。

5番同様音響的効果の追求が尋常ではない。70年代にカラヤンが追い求めた音響美学の成果のひとつといえる。誰にも真似できないカラヤン音響主義を具現化した名盤。

続きを読む「大地の歌」は管弦楽伴奏付き歌曲以外のなにものでもない。曲は唐詩のドイツ語訳をテキストにして自由に用いている。カラヤンの演奏とソリストの歌唱はいい。満点の演奏だが、もうちょっと人間臭さがあってもいいんじゃないか、と思う。でも比肩する録音は出てくるものではない。対局にあるバーンスタイン盤で、ルートヴィヒは歌っているので、対象とするのが面白い。

5番同様音響的効果の追求が尋常ではない。70年代にカラヤンが追い求めた音響美学の成果のひとつといえる。誰にも真似できないカラヤン音響主義を具現化した名盤。

2020年09月29日

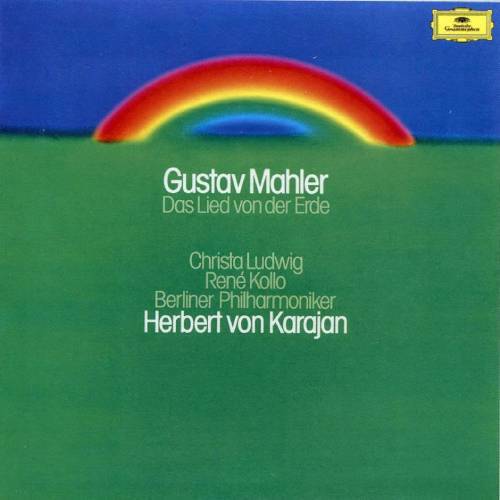

「暗黒から光明へ」カラヤンの美質と非常に相性が良かった自信作を聴く 第29盤 リヒャルト・シュトラウス 四つの最後の歌

カラヤンの美質と非常に相性が良かったのがリヒャルト・シュトラウス

カラヤン晩年の「アルペン・シンフォニー」はある意味で、彼、独特の素晴らしいさがある。「わたしが好きなカラヤンの10枚」という企画ならば、一番に紹介しますが、この度の30枚を選ぶ企画は、日常を過ごす中で身近にある名曲で選んだらというもの、楽劇「薔薇の騎士」は「カラヤンで聴くオペラ10戦」で取り上げたいもの。映画「2001年宇宙の旅」で人気のある、交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」も対象から外しています。

昇天する道を仰ぎ見るシーン

私たちは苦しみと喜びとの中を 手に手を携えて歩んできた

今さすらいをやめて 静かな土地に憩う

まわりには谷が迫り もう空は黄昏ている

ただ二羽のひばりが霞の中へと なお夢見ながらのぼってゆく

こちらへおいで ひばりたちには歌わせておこう 間もなく眠りの時が来る

この孤独の中で 私たちがはぐれてしまうことがないように

おお はるかな 静かな平和よ! こんなにも深く夕映えに包まれて

私たちはさすらいに疲れた これが死というものだろうか?

長い旅をしてきた二人が、夕映えのなか、ある静かな小高い場所で眼下の田園を見渡している。音楽は、夕焼けの中に広がる非常に雄大な風景を表すかのように始まる。その二人がいる丘から二羽のひばりが空に昇っていく。

アドルフ・ヒトラーが政権の座についた当初こそ、事態を深刻に捉えていなかったシュトラウスは帝国音楽局総裁となることを受諾し、はからずもナチスに協力したかたちになってしまうが、このとき進行していたオペラ『無口な女』のテクストを提供したユダヤ系作家、シュテファン・ツヴァイクとのやりとりをめぐってナチスの不興をかい、1年半あまりで総裁職を「辞任」することになる。

シュトラウスの息子フランツ・シュトラウス(1897〜1980)の妻がユダヤ人であり、その結果シュトラウスの孫もユダヤ人の血統ということになるために、ユダヤ人社会の中での孫の立場が円滑なものであってほしいと、シュトラウスはオペラ『無口な女』の初演のポスターから、ユダヤ人台本作家シュテファン・ツヴァイクの名前を外すことを拒否するという危険を犯し、自身の公的な地位を使って、ユダヤ人の友人や同僚達を救おうとしたとする見解もある。さらにはシュトラウスもナチスに利用された被害者だったとする意見もある。

この出来事によってシュトラウスは自分がどのような政治的混乱の中に巻き込まれているかを思い知らされるが、1935年にこの「協力」が終わった後も、シュトラウスはしばしばナチズムとの不愉快な緊張関係を経験することになる。(なお、1940年(昭和15年、皇紀2600年)にはナチスの求めに応じて、日独伊防共協定を結んだ日本のために「日本の皇紀二千六百年に寄せる祝典曲」を書いている。)ユダヤ系の作家や芸術家たちが体験しなければならなかった苦難に比べれば、もちろんはるかにましな生活であったにせよ(ちなみに、ツヴァイクは1942年に亡命先のブラジルで妻とともに自殺の道を選んだ)、戦争終結までの12年の歳月はシュトラウスにとっていわば冬の時代であったに違いない。晩年のシュトラウスは庭の花を観てよく「私がいなくなっても、花は咲き続けるよ」と呟いたという。シュトラウスの最後の作品は歌曲「あおい」であった。

今さすらいをやめて 静かな土地に憩う

まわりには谷が迫り もう空は黄昏ている

ただ二羽のひばりが霞の中へと なお夢見ながらのぼってゆく

こちらへおいで ひばりたちには歌わせておこう 間もなく眠りの時が来る

この孤独の中で 私たちがはぐれてしまうことがないように

おお はるかな 静かな平和よ! こんなにも深く夕映えに包まれて

私たちはさすらいに疲れた これが死というものだろうか?

長い旅をしてきた二人が、夕映えのなか、ある静かな小高い場所で眼下の田園を見渡している。音楽は、夕焼けの中に広がる非常に雄大な風景を表すかのように始まる。その二人がいる丘から二羽のひばりが空に昇っていく。

アドルフ・ヒトラーが政権の座についた当初こそ、事態を深刻に捉えていなかったシュトラウスは帝国音楽局総裁となることを受諾し、はからずもナチスに協力したかたちになってしまうが、このとき進行していたオペラ『無口な女』のテクストを提供したユダヤ系作家、シュテファン・ツヴァイクとのやりとりをめぐってナチスの不興をかい、1年半あまりで総裁職を「辞任」することになる。

シュトラウスの息子フランツ・シュトラウス(1897〜1980)の妻がユダヤ人であり、その結果シュトラウスの孫もユダヤ人の血統ということになるために、ユダヤ人社会の中での孫の立場が円滑なものであってほしいと、シュトラウスはオペラ『無口な女』の初演のポスターから、ユダヤ人台本作家シュテファン・ツヴァイクの名前を外すことを拒否するという危険を犯し、自身の公的な地位を使って、ユダヤ人の友人や同僚達を救おうとしたとする見解もある。さらにはシュトラウスもナチスに利用された被害者だったとする意見もある。

この出来事によってシュトラウスは自分がどのような政治的混乱の中に巻き込まれているかを思い知らされるが、1935年にこの「協力」が終わった後も、シュトラウスはしばしばナチズムとの不愉快な緊張関係を経験することになる。(なお、1940年(昭和15年、皇紀2600年)にはナチスの求めに応じて、日独伊防共協定を結んだ日本のために「日本の皇紀二千六百年に寄せる祝典曲」を書いている。)ユダヤ系の作家や芸術家たちが体験しなければならなかった苦難に比べれば、もちろんはるかにましな生活であったにせよ(ちなみに、ツヴァイクは1942年に亡命先のブラジルで妻とともに自殺の道を選んだ)、戦争終結までの12年の歳月はシュトラウスにとっていわば冬の時代であったに違いない。晩年のシュトラウスは庭の花を観てよく「私がいなくなっても、花は咲き続けるよ」と呟いたという。シュトラウスの最後の作品は歌曲「あおい」であった。

私がいなくなっても、花は咲き続けるよ

1945年5月、ドイツが敗戦をむかえたとき、リヒャルト・シュトラウスはすでに80歳の老人であった。シュトラウスは第二次世界大戦終結後、ナチスに協力したかどで連合国の非ナチ化裁判にかけられたが、最終的に無罪となった。リヒャルト・シュトラウスは「4つの最後の歌」の終曲「夕映えの中で」の詩(ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフ作)を、1946年5月に書き写している。そののち「春」、「眠りにつくときに」、「9月」(これら3曲はヘルマン・ヘッセの詩)の順番で完成された。「4つの最後の歌」という曲名、および現在、通例となっている第1曲「春」、第2曲「9月」、第3曲「眠りにつくときに」、第4曲「夕映えのなかで」という曲順は、リヒャルト・シュトラウスの死後、楽譜出版商の友人エルンスト・ロートによって決められたものである。シュトラウスは生涯を通じて数多くの歌曲を書いたが、これは恐らくシュトラウスの歌曲の中でもっとも有名なものの1つであろう。

「私たちは苦しみも喜びも通り抜け、手に手を取り合って歩んできた」とこの曲で描き出される二人の姿には、リヒャルト・シュトラウスにとって、優れたソプラノ歌手であった妻のパウリーネとともに歩んできた50年以上にわたる人生の旅路も重ね合わされているのかもしれない。1945年5月、ドイツが敗戦をむかえたとき、リヒャルト・シュトラウスはすでに80歳の老人であった。そして終戦後の物質的・精神的廃墟のドイツに立った、その気持ち、熊本地震と令和2年7月豪雨の体験 ― では不足なのは承知だが ― で実感した、瓦礫を片付けていてアスファルトの割れ目から緑鮮やかに葉を伸ばしている植物の眩しさ。大空を飛び交う鳥たちの囀り。

先立つ3曲で歌われる生命の輝きに溢れる「春」や「夏」へのまなざし、あるいは自由に飛翔する芸術家の創造性に対する憧れのまなざし。そういった「広々とした、静かな平和」を感じながらも、人生のさすらいに疲れた二人は「死」を目前に予感している。その中で憩い、浄化されることを思い描いているかのように音楽は静寂に向かう。そこで間近に迫った自分自身の死が予感されるにせよ、それは十分に人生を生き抜いてきた人間だけが迎えることのできる穏やかで満ち足りたものであったろう。

続きを読む「私たちは苦しみも喜びも通り抜け、手に手を取り合って歩んできた」とこの曲で描き出される二人の姿には、リヒャルト・シュトラウスにとって、優れたソプラノ歌手であった妻のパウリーネとともに歩んできた50年以上にわたる人生の旅路も重ね合わされているのかもしれない。1945年5月、ドイツが敗戦をむかえたとき、リヒャルト・シュトラウスはすでに80歳の老人であった。そして終戦後の物質的・精神的廃墟のドイツに立った、その気持ち、熊本地震と令和2年7月豪雨の体験 ― では不足なのは承知だが ― で実感した、瓦礫を片付けていてアスファルトの割れ目から緑鮮やかに葉を伸ばしている植物の眩しさ。大空を飛び交う鳥たちの囀り。

先立つ3曲で歌われる生命の輝きに溢れる「春」や「夏」へのまなざし、あるいは自由に飛翔する芸術家の創造性に対する憧れのまなざし。そういった「広々とした、静かな平和」を感じながらも、人生のさすらいに疲れた二人は「死」を目前に予感している。その中で憩い、浄化されることを思い描いているかのように音楽は静寂に向かう。そこで間近に迫った自分自身の死が予感されるにせよ、それは十分に人生を生き抜いてきた人間だけが迎えることのできる穏やかで満ち足りたものであったろう。

2020年09月28日

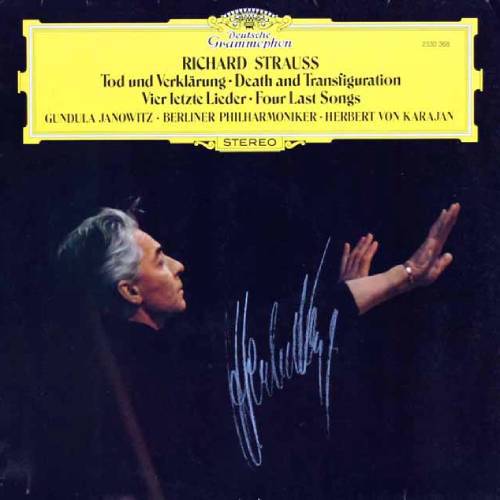

オーケストラ演奏の新機軸を打ち立てたカラヤンの名演奏を聴く 第28盤 シューベルト 未完成交響曲

《未完成》は、オーケストラ美の極致 ― オーケストラ演奏の新機軸を打ち立てた銘盤

1960年代に収録されたカラヤンとベルリン・フィルによる、ドイツ・グラモフォンへの唯一の録音となった《未完成》。シューベルトの交響曲録音にはあまり積極的ではなかったとはいえ、人気のあるこの曲はカラヤン美学を発揮して、極めて純度の高い演奏を聴かせてくれます。ベルリン・フィルの芸術監督に就任して10年前後のころの録音だ。壮年期のカラヤンの覇気が伝わってくるような迫力に満ちていて、この時期ならではの演奏となっている。

レコード番号の139 001~44番までは、カラヤンの為だけに与えられた番号で、1964~68年の間に録音した名演ばかりです。このシューベルトの《未完成》は、その第一枚目になります。ベートーヴェンの傑作序曲からの3作品集(《フィデリオ》、《レオノーレ》第3番、《コリオラン》)との組み合わせでした。

帝王と言われたカラヤンにとって、発売されたレコードやCDがクラシック音楽の中でトップセールスを記録するのは「自明」のことでした。ところが、これもまたよく知られた話ですが、シューベルトだけは売り上げが芳しくなくて帝王も苦笑いをしていたそうです。

カラヤンらしからぬ究極のスローテンポで始まる第2楽章は、もう並ぶもののない演奏。シューベルトの《未完成》の第2楽章は、アンダンテ・コン・モートながら、これ以上遅くできないくらいに息の長い旋律をきかせます。その中にもある舞曲を感じられるカラヤンの美しい音楽。クラリネットのソロも、気持ちがこもっている。聞いていて涙がでます。心打つ演奏、解釈です。何時までも、何回でも聞きたくなる素晴らしさだ。この魔法を聞いたら、もう元には戻れなくなるだろう。レガートやスケールの大きさ、足腰の座った厚みのあるオーケストラの音、すべてが最高なのだ。フルトヴェングラーの亡霊の後ろ姿が残る、この時にしか出せない音だったのだろう。ベートーヴェンの序曲集には、《フィデリオ》に至るまでに三回ベートーヴェンが書き直したということで、《レオノーレ》3曲から《フィデリオ》で占めるプログラムのレコードは珍しくないですが、《レオノーレ》第3番を中心に据えたこの選曲に、カラヤンの意思があったように感じられ、交響的断章からなる管弦楽組曲として聴くのも面白いものです。

レコード番号の139 001~44番までは、カラヤンの為だけに与えられた番号で、1964~68年の間に録音した名演ばかりです。このシューベルトの《未完成》は、その第一枚目になります。ベートーヴェンの傑作序曲からの3作品集(《フィデリオ》、《レオノーレ》第3番、《コリオラン》)との組み合わせでした。

帝王と言われたカラヤンにとって、発売されたレコードやCDがクラシック音楽の中でトップセールスを記録するのは「自明」のことでした。ところが、これもまたよく知られた話ですが、シューベルトだけは売り上げが芳しくなくて帝王も苦笑いをしていたそうです。

カラヤンらしからぬ究極のスローテンポで始まる第2楽章は、もう並ぶもののない演奏。シューベルトの《未完成》の第2楽章は、アンダンテ・コン・モートながら、これ以上遅くできないくらいに息の長い旋律をきかせます。その中にもある舞曲を感じられるカラヤンの美しい音楽。クラリネットのソロも、気持ちがこもっている。聞いていて涙がでます。心打つ演奏、解釈です。何時までも、何回でも聞きたくなる素晴らしさだ。この魔法を聞いたら、もう元には戻れなくなるだろう。レガートやスケールの大きさ、足腰の座った厚みのあるオーケストラの音、すべてが最高なのだ。フルトヴェングラーの亡霊の後ろ姿が残る、この時にしか出せない音だったのだろう。ベートーヴェンの序曲集には、《フィデリオ》に至るまでに三回ベートーヴェンが書き直したということで、《レオノーレ》3曲から《フィデリオ》で占めるプログラムのレコードは珍しくないですが、《レオノーレ》第3番を中心に据えたこの選曲に、カラヤンの意思があったように感じられ、交響的断章からなる管弦楽組曲として聴くのも面白いものです。

2020年09月27日

カラヤンと華麗なるソリストたちの名演奏を聴く 第27盤 ブラームス ピアノ協奏曲第2番

独自の世界を貫いた美しいピアノの音色を引き立てる伴奏が光る

ブラームスの残した2曲のピアノ協奏曲はどちらも大曲です。2曲とも演奏時間が50分を越える演奏も有りますし、生半可な交響曲を軽くしのぐ雄大なスケールの作品です。管弦楽パートは実に充実して響きは分厚く、「ピアノ独奏を伴う交響曲」とも呼べるでしょう。事実当時のウイーンの評論家ハンスリックもそのように述べました。第2番は疑いなく古今のあらゆる協奏曲のジャンルの最高峰だと思います。さしもの「皇帝」でさえもひれ伏す、正に「協奏曲の王様」ではないでしょうか。曲の構成もユニークな全4楽章から成ります。通常の3つの楽章に更にスケルツォが加わるのです。

ブラームス48歳時の作品で、交響曲第2番や第3番によって、交響曲作曲家として確固たる地位を築いた頃の作品です。全体は「ピアノ・ソロを含む交響曲」と評されるように、4楽章からなる大曲です。通常、協奏曲は3楽章形式が一般的でしたが、ブラームスはこの曲の第2楽章にスケルツォ風の楽章を入れて4楽章にしました。そしてこの曲の第3楽章、独奏チェロが奏でる甘美な主題は、ブラームスの傑作中の傑作だと思います。ここではピアノは脇役にまわりチェロが大活躍します。チェロのしみじみとした独奏が長々と続くのも大きな聞きものです。そして、独奏チェロが少し遅れてオーボエと絡むところなど格別に美しく、その優しさに心も安らぎます。秋も深まった頃に聴くと一層に味わい深いです。

カラヤンはブラームスのピアノ協奏曲第1番を何故か一度も録音を遺さなかったがその理由はよくわからない。よほど彼にとってこの作品と合性があわなかったのだろうか、コンサートでもそれがブラームス・ツィクルスであったときさえ第1番の協奏曲は避けていたようである。幸い第2番の方はEMIにハンス・リヒター=ハーザー(1958年録音)とドイツ・グラモフォンにゲサ・アンダ(1967年録音)、いずれもステレオ録音、管弦楽ベルリン・フィルで名演を遺している。リヒター=ハーザーとのEMI録音の前、1954年のコンサートでゲサ・アンダとこの曲を共演している。その時から12年、指揮者とソリストは曲への更の理解を深めての録音となった。

54歳で亡くなったハンガリーの名ピアニスト、アンダによる〝ブラームスのピアノ協奏曲第2番〟は、技巧的な難しさよりも演奏の美しさが際立った名演奏として知られています。このピアニストは、弾き振りで録音していたモーツァルトのピアノ協奏曲で大変堅実な演奏をしていた。あらためて言うまでもないが、音楽は言葉を越えた芸術である。オーケストラの指揮者のプローベ、室内楽の練習、教師のレッスン、その他あらゆるシーンで言葉を使ってコミュニケーションがとられてはいるが、最終目標は音楽のレヴェルで語りあうことである。

この協奏曲は交響曲的な傾向が色濃い重厚かつ雄大な曲想の作品で、独奏者には高度なテクニックが求められる難曲ですが、難解な技巧など全く感じさせずにソロと指揮者とオーケストラが一体となって、美しさが際立つ流麗でダイナミックな演奏を繰り広げています。アンダが独自の世界を貫いた美しいピアノの音色を引き立てる、カラヤンとベルリン・フィルによる重厚な伴奏が光る。

ブラームス48歳時の作品で、交響曲第2番や第3番によって、交響曲作曲家として確固たる地位を築いた頃の作品です。全体は「ピアノ・ソロを含む交響曲」と評されるように、4楽章からなる大曲です。通常、協奏曲は3楽章形式が一般的でしたが、ブラームスはこの曲の第2楽章にスケルツォ風の楽章を入れて4楽章にしました。そしてこの曲の第3楽章、独奏チェロが奏でる甘美な主題は、ブラームスの傑作中の傑作だと思います。ここではピアノは脇役にまわりチェロが大活躍します。チェロのしみじみとした独奏が長々と続くのも大きな聞きものです。そして、独奏チェロが少し遅れてオーボエと絡むところなど格別に美しく、その優しさに心も安らぎます。秋も深まった頃に聴くと一層に味わい深いです。

カラヤンはブラームスのピアノ協奏曲第1番を何故か一度も録音を遺さなかったがその理由はよくわからない。よほど彼にとってこの作品と合性があわなかったのだろうか、コンサートでもそれがブラームス・ツィクルスであったときさえ第1番の協奏曲は避けていたようである。幸い第2番の方はEMIにハンス・リヒター=ハーザー(1958年録音)とドイツ・グラモフォンにゲサ・アンダ(1967年録音)、いずれもステレオ録音、管弦楽ベルリン・フィルで名演を遺している。リヒター=ハーザーとのEMI録音の前、1954年のコンサートでゲサ・アンダとこの曲を共演している。その時から12年、指揮者とソリストは曲への更の理解を深めての録音となった。

54歳で亡くなったハンガリーの名ピアニスト、アンダによる〝ブラームスのピアノ協奏曲第2番〟は、技巧的な難しさよりも演奏の美しさが際立った名演奏として知られています。このピアニストは、弾き振りで録音していたモーツァルトのピアノ協奏曲で大変堅実な演奏をしていた。あらためて言うまでもないが、音楽は言葉を越えた芸術である。オーケストラの指揮者のプローベ、室内楽の練習、教師のレッスン、その他あらゆるシーンで言葉を使ってコミュニケーションがとられてはいるが、最終目標は音楽のレヴェルで語りあうことである。

この協奏曲は交響曲的な傾向が色濃い重厚かつ雄大な曲想の作品で、独奏者には高度なテクニックが求められる難曲ですが、難解な技巧など全く感じさせずにソロと指揮者とオーケストラが一体となって、美しさが際立つ流麗でダイナミックな演奏を繰り広げています。アンダが独自の世界を貫いた美しいピアノの音色を引き立てる、カラヤンとベルリン・フィルによる重厚な伴奏が光る。

2020年09月25日

コロナ禍の心の隙間を宥めるカラヤンの演奏の名曲を聴く 第26盤 バッハ 管弦楽組曲

今必要なのは「みんなで楽しめる楽曲」ではなく、「一人ひとりに寄り添う楽曲」

独奏フルートが華やかに活躍する組曲第2番、有名な『G線上のアリア』の原曲であるアリアを含む第3番。ヨーロッパ各地に起源を持つ様々な舞曲を組み合わせたバッハの管弦楽組曲2曲。1964年8月14~24日、スイス・サンモリッツ、ヴィクトリア・ザールでの収録。ザルツブルク音楽祭の合間をぬって、カラヤンとベルリン・フィルのメンバーがスイスの避暑地サンモリッツで録音したアルバム。通奏低音のチェンバロを担当しているのはドイツの女流名手エディット・ピヒト=アクセンフェルト、組曲第2番のフルート独奏は当時のベルリン・フィル首席奏者のカールハインツ・ツェラーと、名手たちによる共演が楽しめる。ロマンティックで流麗、堂々としたバッハだ。

これらのバロック音楽はカラヤンが夏休みにベルリン・フィルをサンモリッツに招待し、そこで録音したもの。昼間は大自然の山を歩いたり、湖で楽しんだりし、夜に録音。雨が降ってたら昼間の録音という最高な環境下での収録だったと当時を振り返る楽員の回想録があります。

なお、カラヤンはこの後映像作品としても「ブランデンブルグ協奏曲」を取り上げているのですが、そこでは自らがハープシコードを演奏しながら指揮をしていました。しかし、この64年から65年にかけてのサンモリッツでのバッハ、ヘンデル録音では、ハープシコードはアクセンフェルトに任せて、自らは指揮に専念しています。このあたりの使い分けが「格好つけ」として嫌われる要因になっているのかもしれません。

劇的起伏豊かで緩急も自由自在であり、カラヤンの卓越した棒さばきによる華麗で明朗なるバッハを堪能できる。モダン楽器による大バッハの作品演奏としては一つの到達点に達した名演だと思える。イギリスの批評家リチャード・オズボーンは「歓びと力にあふれた、素晴らしいバッハ」「いまなお聴く者を楽しませている」と評価している。

これらのバロック音楽はカラヤンが夏休みにベルリン・フィルをサンモリッツに招待し、そこで録音したもの。昼間は大自然の山を歩いたり、湖で楽しんだりし、夜に録音。雨が降ってたら昼間の録音という最高な環境下での収録だったと当時を振り返る楽員の回想録があります。

なお、カラヤンはこの後映像作品としても「ブランデンブルグ協奏曲」を取り上げているのですが、そこでは自らがハープシコードを演奏しながら指揮をしていました。しかし、この64年から65年にかけてのサンモリッツでのバッハ、ヘンデル録音では、ハープシコードはアクセンフェルトに任せて、自らは指揮に専念しています。このあたりの使い分けが「格好つけ」として嫌われる要因になっているのかもしれません。

劇的起伏豊かで緩急も自由自在であり、カラヤンの卓越した棒さばきによる華麗で明朗なるバッハを堪能できる。モダン楽器による大バッハの作品演奏としては一つの到達点に達した名演だと思える。イギリスの批評家リチャード・オズボーンは「歓びと力にあふれた、素晴らしいバッハ」「いまなお聴く者を楽しませている」と評価している。

2020年09月25日

多様性に溢れたバロック音楽、クラシック音楽の最高傑作をカラヤンの演奏で聴く 第25盤 ヘンデル 合奏協奏曲

おふくろの味〜情熱漢ヘンデルの人間味

「合奏協奏曲」は、独奏楽器群(コンチェルティーノ)とオーケストラの総奏(リピエーノ)に分かれ、2群が交代しながら演奏する音楽形式です。「協奏曲」とあると、ベートーヴェン以降の協奏曲や、バルトークの「管弦楽のための協奏曲」がイメージしやすいものですが、ヴィヴァルディが「ヴァイオリン協奏曲」を発明したと、鑑賞会では折あることに説明してきました。ヴィヴァルディ以前の、コレッリの「合奏協奏曲」は弦楽アンサンブルで演奏されるのですが、ヴィヴァルディはその演奏形態を踏襲しています。その後ヘンデルの時代になると「リピエーノ」に管楽器が導入されることでより華やかさを増していきます。

ヴィヴァルディの楽譜を主人筋が所有していたこともあって、バッハが熱心に勉強しています。バッハの有名曲「ブランデンブルク協奏曲」は、ブランデンブルク=シュヴェート辺境伯クリスティアン・ルートヴィヒに献呈された故あって、その愛称で親しまれています。自筆譜にはフランス語で「いくつもの楽器による六曲の協奏曲」(Six Concerts Avec plusieurs Instruments)と記されているだけです。ヘンデルの「合奏協奏曲」は、バッハとは違うベクトルで作曲されています。同じバロックの時代にこの作品群と対峙できるのはバッハの「ブランデンブルグ協奏曲」くらいですが、二つを較べれば、バッハとヘンデルの気質の違いがはっきりと見えてきます。ヘンデルは古典作曲家中の巨峰である。バッハが厳格で構成的だとすれば、ヘンデルの音楽は明らかに色彩豊かで流動的です。バッハが「西洋音楽の父」であるならば、ヘンデルは「西洋音楽の母」でなければならない。ヘンデルは、この形式で30曲程度の作品を残しているのですが、最も有名なのは作品番号6の12曲です。

この合奏協奏曲は、正式名称が「ヴァイオリンその他の7声部のための12の大協奏曲」となっています。ここでの「大協奏曲(Grand Concerto)」というのが「合奏協奏曲」のことです。しかし、この「合奏協奏曲集」の面白さが尽きないのは、バッハのように全体構成を念頭に置いて12曲揃えた作品集ではなく、その一つ一つが全て独自性を持った音楽であり、一つとして同じようなものはないという点です。

ヴィヴァルディの楽譜を主人筋が所有していたこともあって、バッハが熱心に勉強しています。バッハの有名曲「ブランデンブルク協奏曲」は、ブランデンブルク=シュヴェート辺境伯クリスティアン・ルートヴィヒに献呈された故あって、その愛称で親しまれています。自筆譜にはフランス語で「いくつもの楽器による六曲の協奏曲」(Six Concerts Avec plusieurs Instruments)と記されているだけです。ヘンデルの「合奏協奏曲」は、バッハとは違うベクトルで作曲されています。同じバロックの時代にこの作品群と対峙できるのはバッハの「ブランデンブルグ協奏曲」くらいですが、二つを較べれば、バッハとヘンデルの気質の違いがはっきりと見えてきます。ヘンデルは古典作曲家中の巨峰である。バッハが厳格で構成的だとすれば、ヘンデルの音楽は明らかに色彩豊かで流動的です。バッハが「西洋音楽の父」であるならば、ヘンデルは「西洋音楽の母」でなければならない。ヘンデルは、この形式で30曲程度の作品を残しているのですが、最も有名なのは作品番号6の12曲です。

この合奏協奏曲は、正式名称が「ヴァイオリンその他の7声部のための12の大協奏曲」となっています。ここでの「大協奏曲(Grand Concerto)」というのが「合奏協奏曲」のことです。しかし、この「合奏協奏曲集」の面白さが尽きないのは、バッハのように全体構成を念頭に置いて12曲揃えた作品集ではなく、その一つ一つが全て独自性を持った音楽であり、一つとして同じようなものはないという点です。

2020年09月24日

曲の美しさに感動を抑えきれなくなったカラヤンが涙を流した空前絶後の名演奏を聴く 第24盤 ワーグナー パルジファル

宿願〜この録音のリハーサル中に曲の美しさに感動を抑えきれなくなったカラヤンが涙を流した

カラヤンはじめてのデジタル録音となったアルバム。《パルジファル》はカラヤンが70歳になったら録音したいと考えていた作品で、まさに念願叶った録音といえるでしょう。ベルリン・フィルの演奏も素晴らしく、究極のカラヤン美学が実現されている。第19回レコード・アカデミー賞オペラ部門賞を受賞しています。

聖杯と聖杯守護の騎士団の物語

ワーグナー最後の作品であるこのオペラは、「舞台神聖祝典劇」と名づけられた。ワーグナーはこの曲をバイロイト祝祭劇場でのみ完全に上演される作品として、彼の死後30年間 ― 1913年まで同劇場に独占上演権を与えた。

物語は中世スペインのモンサルヴァートの聖杯城に近い森の中。クリングゾルの魔法の城。クリングゾルはかつて聖杯の騎士団への参加を望みながらも信心不足で拒否された恨みから魔法の城を築き、魔性の花の乙女を集めて騎士たちを堕落させるようになっていた。

クリングゾルはまず魔性の女クントリーに魔法をかけ、パルジファルの誘惑を命じる。彼はパルジファルという名前なのだが、この時点ではこの若者は素姓や生い立ちから、自分の名前も何もかも答えられない。

荒野を進むパルジファルの行く手は一瞬にして美しい花園に変り、美しい乙女たちが彼を色仕掛けで誘惑しようとする。その時絶世の美女になったクントリーが「パルジファル!」と呼びかける。パルジファルは彼女が語って聞かせる物語に自分の母を思い出して、彼女の接吻を受け入れる。しかし接吻は、彼に宿命 ― アンフォルタスの苦悩を理解させる契機となる。パルジファルはこの誘惑が罠であると悟ると、クントリーを退ける。

クントリーの助けを求める声に応じて、クリングゾルは城壁の上からパルジファルめがけてロンギヌスの槍を投げつけるが、不思議にも槍は彼の頭上で静止する。パルジファルはその槍をつかんで十字を切ると、魔法の城は崩れ落ち、花園は再び荒野に戻る。

自分が何者で、何をなすべきかはっきりとしたパルジファルはクントリーに、再び会うだろうときっぱりと告げて立ち去る。

続きを読む物語は中世スペインのモンサルヴァートの聖杯城に近い森の中。クリングゾルの魔法の城。クリングゾルはかつて聖杯の騎士団への参加を望みながらも信心不足で拒否された恨みから魔法の城を築き、魔性の花の乙女を集めて騎士たちを堕落させるようになっていた。

クリングゾルはまず魔性の女クントリーに魔法をかけ、パルジファルの誘惑を命じる。彼はパルジファルという名前なのだが、この時点ではこの若者は素姓や生い立ちから、自分の名前も何もかも答えられない。

荒野を進むパルジファルの行く手は一瞬にして美しい花園に変り、美しい乙女たちが彼を色仕掛けで誘惑しようとする。その時絶世の美女になったクントリーが「パルジファル!」と呼びかける。パルジファルは彼女が語って聞かせる物語に自分の母を思い出して、彼女の接吻を受け入れる。しかし接吻は、彼に宿命 ― アンフォルタスの苦悩を理解させる契機となる。パルジファルはこの誘惑が罠であると悟ると、クントリーを退ける。

クントリーの助けを求める声に応じて、クリングゾルは城壁の上からパルジファルめがけてロンギヌスの槍を投げつけるが、不思議にも槍は彼の頭上で静止する。パルジファルはその槍をつかんで十字を切ると、魔法の城は崩れ落ち、花園は再び荒野に戻る。

自分が何者で、何をなすべきかはっきりとしたパルジファルはクントリーに、再び会うだろうときっぱりと告げて立ち去る。

2020年09月23日

LP時代の録音芸術の最上の遺産、カラヤンがもっと輝いていた演奏を聴く 第23盤 ハイドン 天地創造

カラヤン=ベルリン・フィルは20世紀クラシック界最高の組合せでした。

初版はフランスで限定15,000セットがプレスされた。その初版のボックスには通し番号が入っている。643 515~6、139 282~3、2707 044、2815 004、410 951-1、413 483-1 とカタログ番号の遍歴が有る(マトリックス番号は 643 515~6 )。それほど特別なレコードだ。

録音時期は66年2月と68年9月の2回に分けられる。それは録音中の 66年9月にフリッツ・ヴンダーリヒが亡くなったため。ウェルナー・クレンが残りの歌を補う形で2年後に追加録音を行い、ヴンダーリッヒの三回忌に発売された。

ウェルナー・クレンで録り直しをしなかったのは、カラヤンの信条か。カラヤンの録音を振り返るときには欠かせない存在のレコードです。1965年にザルツブルク音楽祭でウィーン・フィルを振った録音が現在ではCD化されていて、ヴンダーリッヒの歌唱は全曲聞くことができますが。オーケストラをベルリン・フィルに差し替えて翌年セッション録音に着手したものの、ヴンダーリッヒの急死によりカラヤンにはショックだったでしょう。

録音時期は66年2月と68年9月の2回に分けられる。それは録音中の 66年9月にフリッツ・ヴンダーリヒが亡くなったため。ウェルナー・クレンが残りの歌を補う形で2年後に追加録音を行い、ヴンダーリッヒの三回忌に発売された。

ウェルナー・クレンで録り直しをしなかったのは、カラヤンの信条か。カラヤンの録音を振り返るときには欠かせない存在のレコードです。1965年にザルツブルク音楽祭でウィーン・フィルを振った録音が現在ではCD化されていて、ヴンダーリッヒの歌唱は全曲聞くことができますが。オーケストラをベルリン・フィルに差し替えて翌年セッション録音に着手したものの、ヴンダーリッヒの急死によりカラヤンにはショックだったでしょう。

2020年09月22日

モーツァルトの絶筆を、一篇のオペラを聴くかの如きカラヤンの名演で聴く 第22盤 モーツァルト レクイエム

一篇のオペラを聴くかの如きドラマティックな「モツレク」である。

フランス革命が勃発し、フランス国内の情勢が不穏なものとなっていくとウィーンに居を構えていた辺境伯らが領地に戻ってしまうと、ほかの貴族らも行動を控えてしまい、ウィーン近隣での演奏会の依頼が減ってしまったモーツァルトの生活は苦しくなっていった。。旧知のシカネーダー一座から注文を受けたジングシュピール『魔笛』K. 620の作曲をほぼ終えたモーツァルトは、プラハでのボヘミア王としての皇帝レオポルト2世の戴冠式で上演するオペラ・セリア『皇帝ティートの慈悲』K. 621の注文を7月末に受け、これを優先して作曲する。ジュースマイヤーにレチタティーヴォの部分を手伝わせてようやく完成の目処が立ち、8月末にプラハへ出発する直前、見知らぬ男性が彼を訪ねた。男性は匿名の依頼主からの「レクイエム」の作曲を依頼し、高額な報酬の一部を前払いして帰っていった。

9月中旬、プラハから戻ったモーツァルトは『魔笛』の残りを急いで書き上げ、9月30日の初演に間に合わせる。その後、レクイエムの作曲に取りかかるが、体調を崩しがちとなり、11月20日頃には床を離れられなくなってしまう。12月になると病状はさらに悪化して、モーツァルトは再び立ち直ることなく12月5日の未明に他界する(享年35)。

「レクイエム」とは、「死者のためのミサ曲」。モーツァルトの死後、未亡人コンスタンツェと再婚したゲオルク・ニコラウス・ニッセンの著したモーツァルト伝などにより、彼は死の世界からの使者の依頼で自らのためにレクイエムを作曲していたのだ、という伝説が流布した。

9月中旬、プラハから戻ったモーツァルトは『魔笛』の残りを急いで書き上げ、9月30日の初演に間に合わせる。その後、レクイエムの作曲に取りかかるが、体調を崩しがちとなり、11月20日頃には床を離れられなくなってしまう。12月になると病状はさらに悪化して、モーツァルトは再び立ち直ることなく12月5日の未明に他界する(享年35)。

「レクイエム」とは、「死者のためのミサ曲」。モーツァルトの死後、未亡人コンスタンツェと再婚したゲオルク・ニコラウス・ニッセンの著したモーツァルト伝などにより、彼は死の世界からの使者の依頼で自らのためにレクイエムを作曲していたのだ、という伝説が流布した。

2020年09月21日

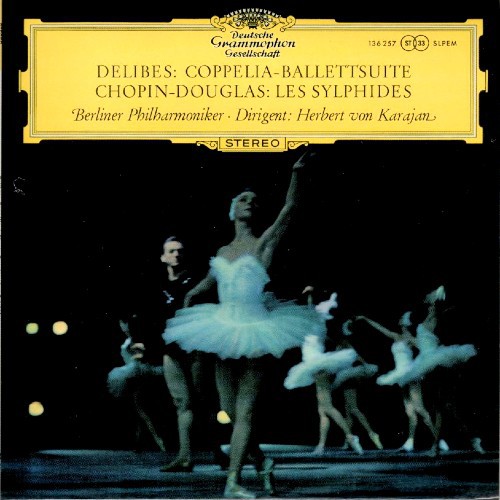

自然に呼吸をするように音楽が流れている〜ピアノの名曲をカラヤンの名演で聴く 第21盤 ショパン レ・シルフィード〜風の精

老若男女問わず広く楽しめる、ショパン〜詩人と風の精が紡ぐ幻想

詩人の名はショパン。森に迷い込んだ彼は、風の精に気に入られ、幻想的な世界を戯れる。シルフィードとは森に住む風の精です。モダン・バレエの礎を築いた時代に名を刻むバレエ・リュスの代表作である、『レ・シルフィード』は、ロマンティック・バレエのオマージュとして生み出された。

このバレエは全編ショパンの作品 ― 前奏曲、マズルカ、ワルツなど全7曲で綴られており、今日ではイギリスの音楽家であるロイ・ダグラス(1907-2015)が管弦楽に編曲したバージョンで上演されています。

ショパンはバレエのために作曲したことはありませんでした。しかし、クラシック・バレエの後、モダン・バレエ時代以降ではショパンの楽曲にインスピレーションを得て振り付けが施された作品が残されています。「レ・シルフィード」はショパンの情緒的な曲想の中にも冷静さが漂う,そんな風のような雰囲気がぴったりとマッチしたバレエ作品といえるでしょう。ピアノとはまた違う面が伺えるショパンをお楽しみください。本日はその中から「ワルツ 嬰ハ短調」を選びました。

このバレエは全編ショパンの作品 ― 前奏曲、マズルカ、ワルツなど全7曲で綴られており、今日ではイギリスの音楽家であるロイ・ダグラス(1907-2015)が管弦楽に編曲したバージョンで上演されています。

ショパンはバレエのために作曲したことはありませんでした。しかし、クラシック・バレエの後、モダン・バレエ時代以降ではショパンの楽曲にインスピレーションを得て振り付けが施された作品が残されています。「レ・シルフィード」はショパンの情緒的な曲想の中にも冷静さが漂う,そんな風のような雰囲気がぴったりとマッチしたバレエ作品といえるでしょう。ピアノとはまた違う面が伺えるショパンをお楽しみください。本日はその中から「ワルツ 嬰ハ短調」を選びました。

もしワルツに合わせて踊るのであればその相手は貴婦人でなければならない

ショパンのワルツは実際の舞踊と離れ、演奏のみが目的であり、シューマンに「もしワルツに合わせて踊るのであればその相手は貴婦人でなければならない」と評されている。本作もこの傾向に沿っており、『華麗なる大円舞曲』や『華麗なる円舞曲』とは対照を成している。

「ワルツ第7番嬰ハ短調 作品64-2」は、フレデリック・ショパンが作曲したピアノ独奏のためのワルツで、生前に出版された最後の作品の一つである。主題にマズルカが採用されるなど、ショパンの作曲技術の集大成といえます。

「ワルツ第7番嬰ハ短調 作品64-2」は、フレデリック・ショパンが作曲したピアノ独奏のためのワルツで、生前に出版された最後の作品の一つである。主題にマズルカが採用されるなど、ショパンの作曲技術の集大成といえます。

カラヤンの音楽にあって、他の人にないものというのは

森に住む風の精のように、音楽の流れが絶対に切れないということでしょう。そのために彼の作品へのアプローチは、実に深く研究して結論に達してから演奏するのですが、そうした作為をまったく見せず、何気なく、自然に、極めて普通に聴かせるまでに練りに練ってから演奏に臨んでいる。

そして、カラヤンほどにダイナミック・レンジの大きな音楽をする人はいなかった。自然現象のダイナミックの幅を録音技術にもとめていて、作業の伴奏に彼のレコードを聴いている場合など、ピアニッシモにフォーカスを当てておくと、フォルテッシモはあまりにも大きすぎて、慌ててヴォリュームを下げることがよくあります。

カラヤンはもともと歌劇場の指揮者です。ウィーン、ドイツの国立歌劇場での彼のキャリアは素晴らしいものでした。そして、歌劇場に欠かせないのがオペラともうひとつ、バレエです。そういうことから当然カラヤンはバレエ音楽を振ることは当然うまいんです。それを証明するかのような、録音がこれです。

また、カラヤンが2台のチェンバロで「ブランデンブルク協奏曲」を弾き振りしているライヴも録音もありますが、カラヤンのコンサート記録を見ていると、戦前はソリストとしてのプログラムもあります。それなのに、カラヤンの家には信じられないことにピアノがない。しかし、ピアノ曲で自分を表現し尽くしたショパンのイメージしていた音楽世界はこのレコードで再現できていると、わたしは信じています。

1960年前半、まだカラヤンがウィーン国立歌劇場の監督をしていたときのものです。カラヤンとベルリン・フィルの演奏に勢いと優雅さが同居していて、この曲の名盤中の名盤です。

そして、カラヤンほどにダイナミック・レンジの大きな音楽をする人はいなかった。自然現象のダイナミックの幅を録音技術にもとめていて、作業の伴奏に彼のレコードを聴いている場合など、ピアニッシモにフォーカスを当てておくと、フォルテッシモはあまりにも大きすぎて、慌ててヴォリュームを下げることがよくあります。

カラヤンはもともと歌劇場の指揮者です。ウィーン、ドイツの国立歌劇場での彼のキャリアは素晴らしいものでした。そして、歌劇場に欠かせないのがオペラともうひとつ、バレエです。そういうことから当然カラヤンはバレエ音楽を振ることは当然うまいんです。それを証明するかのような、録音がこれです。

また、カラヤンが2台のチェンバロで「ブランデンブルク協奏曲」を弾き振りしているライヴも録音もありますが、カラヤンのコンサート記録を見ていると、戦前はソリストとしてのプログラムもあります。それなのに、カラヤンの家には信じられないことにピアノがない。しかし、ピアノ曲で自分を表現し尽くしたショパンのイメージしていた音楽世界はこのレコードで再現できていると、わたしは信じています。

1960年前半、まだカラヤンがウィーン国立歌劇場の監督をしていたときのものです。カラヤンとベルリン・フィルの演奏に勢いと優雅さが同居していて、この曲の名盤中の名盤です。